各地行政区划调整频发 打造发展新空间

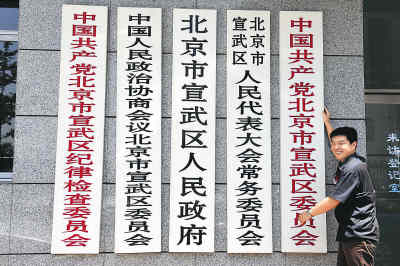

7月2日,一位在北京宣武区政府工作的工作人员在即将摘换的宣武区政府机关牌子前留影。江心摄

据人民日报报道:

各地行政区划调整频发

7月1日,国务院正式批复北京市调整首都功能核心区行政区划的请示,同意撤销东城区、崇文区,设立新的东城区;撤销西城区、宣武区,设立新的西城区。即“四合二”。

北京的“四合二”是去年以来,中国多个城市陆续进行行政区划调整的一个缩影。

2009年4月,国务院批复同意将上海市原南汇区行政区域划入浦东新区。11月,天津市宣布撤销塘沽区、汉沽区、大港区,设立滨海新区,以原3个区的行政区域为滨海新区的行政区域,滨海新区管理体制改革启动。

今年2月末,辽宁省沈阳市宣布局部调整行政区划,将东陵区、浑南新区、航高基地合署办公,形成建设大浑南的新格局。

5月底,深圳经济特区宣布扩容,并于7月1日正式实施——从罗湖、福田、南山、盐田四区扩大到全市,将宝安、龙岗纳入特区范围。

6月18日,第三个国家级新区——重庆“两江新区”揭牌。新区包括江北区、渝北区、北碚区3个行政区部分区域和国家级经济技术开发区、高新技术开发区和两路寸滩内陆保税港区。

6月20日,中共福建省委书记孙春兰在海峡论坛大会上宣布,国务院已批准厦门经济特区扩大到全市。

优化配置均衡发展

分析认为,以上几大城市行政区划调整,形式不同,但目标一致。归根结底是为减少区域发展瓶颈,促进全面、均衡发展。中国政法大学教授焦洪昌指出,很多行政区划的调整都是跟经济发展关联的,经济发展到一定程度就要突破传统行政区划的界限,必然要引起行政区划的变化。

行政区划调整,利于优化资源配置,加速区域均衡。

以北京为例。长时间以来,“南穷北富”。2009年,靠南的崇文区区级财政收入仅为20.6亿元,宣武区为46.7亿元;同期,靠北的东城区财政收入为71亿元,西城区更是高达152.17亿元。前两者区级财政收入仅为后两者的30%左右。

目前,面积仅16.46平方公里的崇文区和19.04平方公里的宣武区,已近开发极限,经济发展难度加大。国家行政学院教授汪玉凯认为:北京市核心区的合并,将使各种要素能在新东城和新西城两个相对较大的区域内流动,以便合理地配置资源。

再看深圳。同样发展失衡,“宁要‘关内’一张床,不要‘关外’一套房”。从单位平方公里GDP产出看,“关内”是“关外”的3.5倍。从产业来看,特区内产业结构以服务业为主,而龙岗和宝安则长期被定位为工业区。分析认为,特区内外一体化启动之后,龙岗和宝安的产业升级迫切性加强,产业结构调整上将有所调整。

行政区划调整,利于破解“一市两法”困境。

特区内外执法标准不统一问题,长期困扰特区发展。以深圳为例,“关内”法规规定:1999年3月5日之后的违规建筑,依法从重进行查处。而此法规在“关外”失效,宝安、龙岗大量违规建筑较难有效查处。再看厦门,厦门岛内外工伤事故补偿标准不同,物业管理公维金缴交者不一致,台湾同胞投资保障条例仅岛内有效,从而易使政令不一,居民和投资者无所适从。

特区扩容,对深、厦两市最直接的好处,即为特区法规适用范围扩大到全市,困扰立法机关和执法部门的问题将迎刃而解。

推动新一轮发展

或合并或扩容或新组,对于各城市或各区域来说,不仅是面积的扩大,更是区位价值的提升,利于推动新一轮发展。如,上海市原南汇区划入浦东新区后,浦东新区面积、人口、生产总值扩大,更重要的是,其承载的国家战略和整体功能显著提升。

深圳经济特区正式扩容后,从327.5平方公里扩大至1991平方公里,面积增5倍,发展空间大为拓展,这也意味着深圳进入了“大特区”时代,特区一体化进程驶入快车道。广东省省长黄华华表示,深圳经济特区范围扩大到全市,必将推动深圳新一轮的跨越式发展。

厦门经济特区从岛内130多平方公里延伸到岛内外1500多平方公里,面积增10倍余,并实现行政区划、经济特区、台商投资区“三区合一”。专家认为,此为厦门又一重大历史机遇,利于厦门更好地发挥海峡西岸重要中心城市作用。(陈振凯 宋磊 李文一)

宁波三江口鸟瞰。 张和平摄(中新社发)

=====新经济地图13个区域规划升国家战略=====

随着西部大开发新十年被圈定,在此之前的一两年内,区域经济规划已鱼贯而出,长三角、珠三角、环渤海等“八大经济圈”陆续划定,13个区域发展规划相继上升为国家战略。

“这些区域性政策的制定,绝不是杂乱无章的,不是说地方的领导一跑,就能够上升到国家战略。”在最近一次国新办新闻发布后,发改委地区经济司司长范恒山告诉《华夏时报》记者。

据范恒山透露,作为国家战略的区域规划,并非是简单的地方博弈结果,而是始终按照三条线索来推进:加快重点地区发展、落实重大发展战略、围绕地区区域开拓空间。

在新经济地图形成之时,各个区域内部的整合、提升、嬗变,区域发展从来都是一部大戏,小圈圈带动大圈圈发展的大戏,且已形成东、中、西部并行的新区域经济版图。

=====区域经济:中国持续增长新引擎=====

国家从2009年起陆续出台的13个区域发展规划相继上升为国家战略。国家信息中心经济预测部副研究员张茉楠表示,中央适时启动内需发展战略,逐级展开区域发展规划,中国有望进入新一轮的经济增长周期。

国家陆续出台的13个区域规划包括《关中—天水经济区发展规划》、《辽宁沿海经济带发展规划》、《促进中部地区崛起规划》、《长江三角洲地区区域规划》等。“如此众多数量的区域发展规划密集出台,是国家促进区域协调发展、培育更多区域增长极、扩大内需应对金融危机的需要。”中国人民银行副行长苏宁说。

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

76b2576f-7215-4527-8bae-4142439d49a4.jpg)

49dbfceb-6074-4390-b8ba-fc7422e1968e_zsize_watermark.jpg)

9439bfc1-1a4a-47ae-a9c6-c5ed4e7d219d.jpg)

30592f7c-5300-4679-b740-1fa927d689b6.jpg)

515e4a3a-1c2f-43ec-adc7-5a6511cc5d28.jpg)

e189da6d-a82b-4ecd-9981-e7dcc31610ae_zsize.jpg)