海口:百年街路巷里的古今交响

海口达士巷、鼓楼街等入选《2025年海南省省级地名文化遗产名单》

百年街路巷里的古今交响

坐落于鼓楼街上的鼓楼城墙。

望山见水记乡愁,一地之名情悠悠。

漫步海口街头,目光掠过巷陌路牌时,总能撞见特别的地名,或是明清商贸的典故,或是文人聚居的传说,抑或是城市变迁的趣闻,每一处都承载着厚重历史,成了解锁海口记忆的独特密码。9月2日,海南省民政厅、海南省交通运输厅联合发布《2025年海南省省级地名文化遗产名单》,海口达士巷、鼓楼街等10个百年街路巷地名入选。这些地名如同一部部微缩史书,记录着海口的发展变迁。

当下,在交通格局不断演进的进程中,海口以地名文化遗产为纽带,通过科技赋能与文化创新,让老街巷焕发新生,实现历史记忆与现代生活的深度交融。

商铺云集的得胜沙路。

A 每一处地名都大有来头

在《2025年海南省省级地名文化遗产名单》中,“达士巷”“三亚港”等30个百年街巷与16个港口地名入选省级名录。其中,海口达士巷、鼓楼街、打铁巷、关帝巷、北胜街、得胜沙路、尚书直街、马鞍街、少史巷、草芽巷等10条百年街路巷地名上榜。

这些地名由何而来,又蕴含着怎样的记忆与变迁?

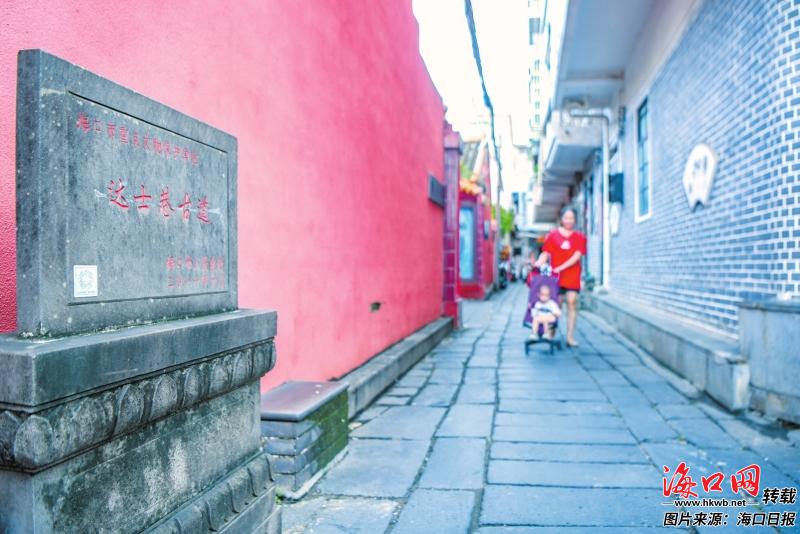

9月18日上午,清晨的阳光洒在青石板上,海口府城达士巷的牌坊在斑驳树影中若隐若现。海南文化学者蒙乐生介绍,达士巷的命名暗合南宋“前街后巷”的军事防御设计:前街直通码头,便于商贾往来与物资运输;后巷深居内陆,举人、进士聚居读书,形成“文商交融”的独特风貌。而今,走在古风古韵的达士巷里,似乎仍能感受当时的繁华。

得胜沙路是海口老城区五大道路之一,据《海口市志》记载,这里原是天然海沙滩。清道光二十九年(1849年),清兵把总黄开广于该地战胜来犯海寇张十五,故名“得胜沙”。1858年《天津条约》将海口辟为通商口岸以后,中法医院、邮政局、中国银行、海口大厦等陆续在此建立,街道逐渐形成。民国时期,得胜沙路逐渐成为市内比较热闹的街道。

如今的得胜沙路,依然商铺云集,市民游客络绎不绝。路口笔直矗立的路牌上,蓝底白字“得胜沙路”引人注目,底下标注了汉语拼音,两侧用文字及箭头标出了东西方向……行走在海口的大街小巷,像这样蓝白相间的路牌处处可见。这正是海口加快完善全市地名标志体系、着力健全城市基础功能的一个缩影。

地名中的交通记忆,更体现在对城市功能的精准记录。少史巷因清代少史官署设此而得名,其狭窄的巷道曾是官员往来、文书传递的必经之路;北胜街因位于北门之外,取“北门得胜”之意,见证了海口作为军事要塞的防御体系……省交通运输厅相关负责人表示,这些地名不仅是地理标志,更是城市交通史的“活字典”,记录着海口从单一功能到多元发展的历史进程。

达士巷古道上的石碑。

B 创新激活城市历史记忆

地名文化遗产的保护,在海口早已突破“挂牌立碑”的传统模式,科技与商业创新,成为激活历史记忆的关键,让那些沉睡在时光深处的街路巷,重新焕发出勃勃生机。

9月18日午后,阳光轻柔地洒在打铁巷,给这条历经岁月沧桑的老巷披上了一层温暖的金色薄纱。

打铁巷属府城地区比较典型的居民小街,街巷两旁至今遗存着许多人文古迹和颇具特色的清代民居。打铁巷始建于明代后期。相传巷口靠道前街路段,有几家制作金银首饰的店铺,从店铺里传出敲打金属的声音像在打铁,此条小巷后来因此被称为“打铁巷”而流传至今。

打铁巷附近,一家文创小店吸引了不少人的目光。店门口摆放着各种以打铁巷元素为主题的文创产品,让这段历史以新形式延续。店内,年轻的设计师小李正忙着给顾客介绍他的新作品——一款以打铁巷为主题的手机壳。手机壳上,绘着一位老铁匠打铁的场景,色彩鲜艳,栩栩如生。“希望通过这些文创产品,让更多的人了解打铁巷的历史和文化。”小李说。

“由于长满青草,兵丁割草喂马后,又很快长出嫩嫩的草芽,故名草芽巷。草芽巷可谓八巷中最具传奇色彩的街巷,这与琼州名士吴典一族息息相关。”蒙乐生站在草芽巷的巷口,神情专注地讲述着。

“咱们就在老城墙这拍照吧。”两位来自成都的游客经过府城草芽巷时,像发现了宝藏一样,在仍保存完好的明代石城墙遗迹前停下了脚步。

居住在草芽巷的冯先生对此感慨不已,他提及,古城墙的主体虽已不复存在,令人惋惜,但仅存的这一段城墙仍散发着独特魅力。它宛如一位饱经沧桑的老者,静默地诉说着过往岁月,吸引了不少市民游客专程前来打卡留念。“大家把照片视频上传至社交平台后,草芽巷的历史也得到广泛传播,让年轻群体对地名文化的认知从‘文字记忆’升华为‘情感共鸣’。现在,好多年轻人来了,都在打听草芽巷的历史故事,还说要保护好这些老地方呢。”

海口市民政局相关负责人认为,地名文化遗产保护不能仅“挂牌”了事,更需要通过现代化手段,将地名背后的历史故事、文化内涵,以更直观、有趣的方式展现给大众,让人们在日常接触中,深入了解老地名的意义。

9月18日,居民从草芽巷路过。

C “地名+非遗”碰出别样“火花”

近年来,海口不断升级地名文化保护举措,通过智慧化手段、跨界融合等方式,走出一条“保护”与“发展”相辅相成的新路径。

9月18日,一群来自山东的游客兴致勃勃地来到鼓楼街。他们漫步在古色古香的街巷中,目光被路牌上的智慧二维码所吸引。一位游客拿出手机按照提示轻轻一扫,手机屏幕上立马跳出了关于鼓楼街的丰富信息。他不禁惊喜地感叹:“太方便了!”

这是海口在地名文化遗产保护与推广上的创新之举。通过巧妙地将二维码嵌入路牌、店铺招牌,游客只需扫码,就能获取到街巷的有关历史,为游客打开一扇了解海口的便捷窗口,深入感受这座城市的独特魅力。

海口市民政局相关负责人表示,目前不少街路巷的路牌已升级加上智慧二维码,扫码后可以更加直观地了解街路巷历史,将地名文化保护与智慧城市建设有机结合,为市民游客提供了更便捷的文化体验。该局正在计划拍摄制作“海口地名”宣传片,将达士巷、鼓楼街、打铁巷等街路巷的前世今生以影视的形式呈现。

值得一提的是,海口正探索“地名+非遗”的深度融合模式。少史巷的文创店铺将传统编织技艺与咖啡文化结合、北胜街的椰雕工作室则通过直播带货,让海南非遗走向全国……海口市非遗保护中心相关负责人表示,地名与非遗的联动,不仅能增强文化认同感,还能为传统技艺提供市场化生存空间,实现“保护”与“发展”的双赢。

地名文化遗产的保护,最终是为了让每个人都能在街巷中找到归属感,让城市的历史根脉赓续传承。当下,海口的百年街巷正以开放包容的姿态,拥抱现代文明,让传统文化在烟火气中焕发新生。

9月17日,附近居民前来尚书直街赶早市。

记者手记

地名保护需要“文化接力”

在海口老街巷的探访中,可以深刻感受到地名文化遗产不仅是历史的“活化石”,更是城市文化传承的“基因库”。每一块斑驳的路牌、每一条蜿蜒的巷道,都承载着先人的智慧与情感,诉说着城市的过往与未来。

地名文化的保护,绝非简单的“挂牌立碑”或“静态封存”,而是一场与时间赛跑的“文化接力”。它需要政府、学者、商家与居民的共同参与,更需要科技与创新的赋能。

在海口,智慧二维码可以让历史“触手可及”;文创产品让传统“活”在当下;非遗与地名的融合让文化“破圈”传播。这些实践证明,只有让文化遗产融入现代生活,才能激发其内在的生命力,避免陷入“博物馆化”的困境。

然而,地名文化的传承也面临挑战。在城市化快速推进的今天,一些老街巷因拆迁改造而消失,一些地名因语言习惯的变迁而淡出记忆。这提醒我们,保护工作需更具前瞻性与系统性——既要通过立法与规划筑牢“保护网”,也要通过教育与创新培育“传承者”,让地名文化成为城市认同的核心符号。

文化的传承不是对过去的复刻,而是在时代语境下的重新诠释。当通过手机扫码读懂街巷历史,当在文创店里触摸传统温度,当地名与非遗在直播中走向全国,文化便真正实现了“活态传承”。这或许就是地名保护的意义——守护城市记忆,为未来书写新的篇章。

地名文化的保护,是一场没有终点的旅程。它需要耐心、智慧与情怀,更需要每个人心中那份对文化的敬畏与热爱。唯有如此,城市的根脉才能生生不息,文化的光芒才能代代相传。

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

1c131f25-5f92-496e-a640-80ceb32023a8_zsize.jpg)

490424fa-ec6e-4236-a77d-f4d94c5216eb.jpg)

1777c477-66ec-4314-a083-620235f97993.jpg)

c21af19c-96b9-4aa7-9da4-b71e7f002618_zsize.jpg)