潮声裹着岁月 旧物藏着烟火 北港岛举办首届渔村老物件展览活动

11月21日,恰逢世界渔业日,演丰镇北港岛村史馆广场上,海风裹挟着渔乡的记忆,北港岛首届“渔家记忆·老物件展览”在此启幕。20件跨越岁月的旧物将渔村的潮涨潮落、渔民的烟火日常,一一铺展在市民游客眼前,让沉睡的岁月重新“活”了起来。

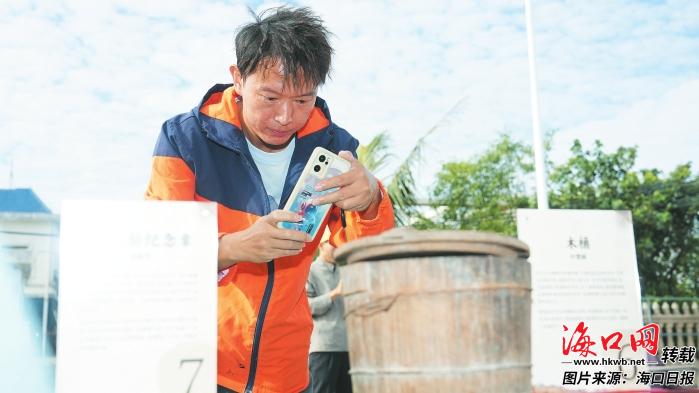

市民游客在展品前参观拍照。

展台上,一张垂着众多“小兜”的渔网格外引人注目,这是饶朝模老人的“百袋网”。饶阿公声情并茂地介绍,“这网有五六米长,上面大约100个小袋子,那时运气好时一天能收获差不多20斤小鱼小虾。”不远处,1963年颁发的船民证前围满了人,邓秋荣老人的这张“通行证”在北海、香港、湛江等地通用,泛黄的纸页默默见证着北港村渔民远海捕鱼的艰辛与坚韧。

林秀芳阿婆带来公公的老物件——党龄50年纪念章,“当年全村仅3人入党,特别光荣。”林秀芳说。陈丽霞阿婆的虾酱缸是其母亲传下的老物件,缸口已有几处破损,“虾酱配白粥、虾酱炒鸡蛋、虾酱炒地瓜叶都是我儿时最美好的记忆。”

有着200余年历史的“祭祖灯”。

韩少美阿婆的盐缸也有50年光景了,“那时候盐是福利,喝点盐缸漏水口里流出的盐水,能缓解喉咙痛等疾病。”旁边的沙虫枪更“年长”,村民翁若齐说,祖辈用它踩进泥里一翘,沙虫就被带出来。另一把加装铁件的沙虫枪也有百年历史,更耐插泥的设计,藏着渔民的巧思……

“一张网、一盏灯、一口缸,原来都是活的历史!”市民段女士举着手机不停拍照,她感慨地对记者说,自己常来北港岛散心,今天看了展览,才算真正读懂了这片海、这个村的故事。“这些看似不起眼的旧物,是我们村的‘文化密码’。”北港村党支部书记陈奕虎说,希望通过展出渔村老物件、讲述物件背后的渔村故事,唤醒大家对本土文化的认同与热爱,同时让更多人走进北港、了解北港、爱上这个充满烟火气的渔家小村落。

展品主人介绍“百袋网”。

这些旧物里,没有惊天动地的故事,只有“盐水渗缸”“饭盒拌盐”的日常。正如活动发起人林梅燕所说:“我们打捞的不是旧物,是渔村人把苦日子过成甜的韧劲。”据悉,北港岛首届“渔家记忆·老物件展览”部分展品在村史馆中展至11月23日,潮声里的烟火与乡愁,将静静地等待游人前去聆听。

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3919024f-204f-4acd-aea4-05565364ec4e.jpg)

92961bc6-a54d-473c-8345-ff8d03bc33cf.jpg)

263377f6-486d-4590-bc6c-2d6d29d83b35.jpg)

fef0f24b-f330-4680-8e52-59c653e3df19.jpg)