槟榔屿华侨华人,对祖(籍)国的赤诚之心,感天动地,他们在辛亥革命中的地位与作用应该得到应有的认识和评价。以吴世荣、黄金庆、陈新政等为代表的槟榔屿华侨华人不顾殖民政府、清朝领事馆、保皇党人的限制,干扰、破坏,甚至迫害,接受革命主张,开展革命活动。他们的实际行动有力地论证了孙中山关于“华侨乃革命之母”的著名论断,他们的丰功伟绩永载史册。

槟榔屿位于马来西亚北部,马六甲海峡北海口,槟城是槟榔屿的首府。1786年,马来亚吉打苏丹把槟榔屿割让给英国,1819年英国人侵略新加坡,1824年的《英荷条约》,马六甲被移交给英国人,这三个海峡殖民地开始了它们历史的英国统治时期。长期的殖民统治使当地深受西方思想文化的影响,也影响到旅居当地的华侨华人。

南洋总会移师槟城

从1786年槟榔屿开埠以来,华侨华人就积极参加该岛的开发建设。随着槟榔屿的繁荣发展,华侨华人人数越来越多,英殖民政府在1902年的华人户口调查册中,记录了槟榔屿华人人口(包括辖下的过港、连、宁三埠人口):男子156807名,妇女91400名,合计248207名。由于华侨华人人口的增多,各类华侨社团如嘉应会馆(1801年)、广东暨汀州会馆(1801)、汀州会馆(1819)、琼州会馆(1866)、平章会馆(1886,也是闽粤华人联合会馆,取《书经》“九族既睦,平章百姓”之句命名)等会馆相继成立。各类宗亲组织如:邱、谢、林、陈、王、伍、梁等姓氏的宗祠家庙及“五福书院”、“南华书院”等华文学校也在同时期陆续设置。与此同时,华人工商业也得到迅速发展,清朝末期计有轮船公司8家,机器粉厂8家,杂货店76间,零售烟酒及洋货行业各有50间,等等。蓬勃发展的华侨社会,为孙中山在槟榔屿宣传革命思想,发动辛亥革命奠定了群众基础和经济基础。

孙中山分别于1905、1906、1907、1910春和1910年秋五次到达槟榔屿,宣传革命主张,扩大同盟会组织,筹措活动经费,并把中国同盟会南洋总会机关从新加坡移至槟城,召开庇能会议,策划广州黄花岗起义,武昌起义等等,都得到以吴世荣、黄金庆、陈新政等为代表的槟榔屿华侨华人的坚决支持和鼎力相助。可以说,孙中山“九次革命,五过槟城”饱含着槟榔屿华侨华人的赤子热情,记录着他们的丰功伟绩。孙中山回忆起领导起义的历史时感叹地说:“其慷慨助饷,多为华侨”,在欢迎从军华侨大会上,也高度赞赏华侨“不图丝粟之利,不慕尺寸之位”,“一团热诚,只为救国。”槟榔屿华侨华人对辛亥革命的热情支持和重大贡献表现在如下几个方面。

组织团体,成为革命策源地

1905年8月20日,孙中山在日本东京成立了中国同盟会,提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的革命纲领和“民族、民权、民生”的三民主义。由于受日本政府驱逐,孙中山同黄兴、胡汉民等乘船前来南洋,并经一丘姓侨商介绍到达槟城,住在小兰亭俱乐部。槟榔屿闽商吴世荣、黄金庆不顾孙中山被人冷落而热情接待孙中山等。在吴世荣、黄金庆的安排下,孙中山在小兰亭俱乐部大力宣传“三民主义”,阐述“满虏不去吾国必亡”的理由。孙中山富有感染力的讲话,深深地感动了吴世荣、黄金庆及在场的社友陈新政、邱明昶等。

1906年,孙中山偕黄兴、胡汉民、汪精卫、李竹痴等从越南又一次来到新加坡、吉隆坡、槟城。孙中山先派新加坡同盟会分会的陈楚楠、林义顺持其手函先到槟城,会晤吴世荣,组织槟榔屿同盟会分会。据马来西亚学者张少宽先生考证,由陈楚楠、林义顺作为见证人,首先入会的华侨华人有吴世荣、黄金庆、邱明昶、林福全、徐洋溢、林世安、沈瑞意、林如德、熊玉珊、潘奕源、许啟云、王霆、林贻博、邱文绍等14人,吴世荣为会长,黄金庆为财政员。而冯自由在《华侨革命开国史》中则说,先后加盟者有吴世荣、黄金庆、陈新政、辜立亭、林志诚、陈璧君等22人,公举吴世荣为正会长,黄金庆为副会长。第一种说法应该是准确的。

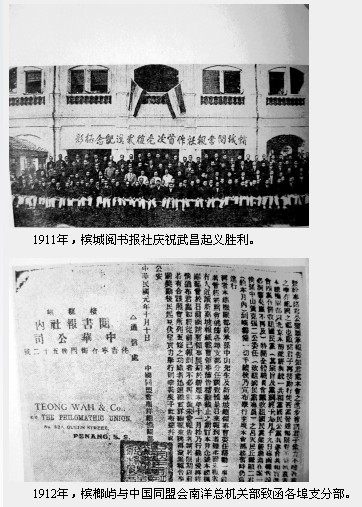

1907年,随着镇南关起义失败,孙中山、胡汉民、汪精卫、黄龙生等第三次来到槟城。他们一方面为宣传革命和筹款,一方面同吴世荣、黄金庆等协商,组建“槟城阅书报社”,作为同盟会的办公会所。孙中山亲自确定该社名字,汪精卫起草章程,并拟定来年正式成立。1908年8月,在吴世荣的“瑞福国”召开第一次筹备会议,成立筹备处,吴世荣为筹备处主任,筹得开办费1000余元,月捐数百元,并报“华民政务司”批准备案。同年11月13日,筹备处在平章会馆召开槟城侨众大会,发起人有吴世荣、黄金庆、陈新政、熊玉珊、邱明昶等25人,赞成者有梁从云、林贻博等9人,大会通过了章程,选举吴世荣为社长、黄金庆为副社长。同年12月19日在黄金庆私第召开开幕典礼。槟城阅书报社成立后,开展系列活动,成为革命党人的领导机关,为辛亥革命事业做出了杰出贡献。

1908年,“中国同盟会南洋总机关部”设在新加坡,由于同盟会内部的歧见与形势的变化,孙中山决定将同盟会南洋总机关部迁移至槟城,设在槟城阅书报社内。据槟城阅书报社大事记记载:1910年1月XX日奉孙总理命,将中国同盟会南洋总机关部由星移设本屿,积极进行。总机关部移至槟城后,孙中山、汪精卫、黄兴、胡汉民、居正、戴季陶等要人常在此居住并开展活动,章太炎、陶成章等也来过槟城参加宣传、筹款等活动。孙中山“九次革命、五过槟城”,其家眷也前来避居,日常生活费用由陈新政、黄金庆、吴世荣、邱明昶等11人负责。汪精卫也在槟城与当地粤籍富商小姐陈璧君结婚,并与黄复生等行刺摄政王载沣而被捕入狱后,也得到吴世荣、黄金庆、陈新政出资与筹资营救。槟城还成为庇能会议的召开地点,又成为革命党机关报《光华日报》的所在地,所以被称为“革命策源地”。

创办媒体宣传革命思想

为了宣传进步思想,扩大革命影响,发展同盟组织,揭露清廷腐败,争取侨众支持,槟榔屿的华侨华人,除了创办槟城阅书报社进行宣传外,还积极创办报纸媒体。

早在1896年,就有当地华侨林华谦、黄金庆创设《槟城新报》,大多宣传保皇立宪主张,黄金庆还开了一家“维新书店”,取义戊戌维新之意。孙中山到达槟榔屿宣传民主革命后,黄金庆受了感召,参加了同盟会,力主《槟城新报》改变其保皇立场,宣传孙中山的革命思想,但未获得成功,只好退出该报。

1906年,在孙中山的勉励下,黄金庆创办了《槟城日报》,该报具有商业与中立性质,但宣传孙中山的革命主张,应是槟榔屿第一份宣传革命的报纸。黄金庆祖籍福建同安,先世旅居泰国,其父亲后来迁居槟城,经营锡米生意。黄金庆从小就受到良好的华文教育,继承父亲遗业后,不但生意做得好,腰缠万贯,而且极具胆识,倾尽家产支持革命。1912年民国政府成立后,孙中山褒以特别旌义状,滇督唐蓂赓(即唐继尧)、粤督胡汉民亦赠以徽章与奖品,以表彰其对革命的贡献。

1907年孙中山第三次来到槟城后,在策划槟城阅书报社的同时,也着手筹办《光华日报》,孙中山亲自定名为“光华”,意为光复华夏。由于槟榔屿当时锡矿、土产跌价、市场萧条,经费困难而被搁置。而1909年8月,缅甸同盟会领袖庄银安等在仰光创办的报纸先采用了“光华”二字,称为《光华报》,后受当局迫害而停办。庄银安逃来槟城,有意续办《光华报》,后留在仰光的革命党人将《光华报》改名为《进化报》,得以继续出版而作罢。1910年12月20日,槟城同盟会公推黄金庆、陈新政、邱明昶、杨汉翔、林贻博、曾受兰等出面筹办《光华日报》,三年后成功出版。胡汉民、雷铁崖、张杜鹃、戴季陶、宋教仁等主持笔政。尽管面临着经费紧张和保皇派报纸《槟城新报》的排斥竞争,但创办人以不屈不挠的精神,旗帜鲜明地宣传革命。所以,此《光华报》非那《光华报》,槟榔屿的《光华日报》也不是庄银安创办的。《光华日报》不但是革命党人在马来亚最重要的机关报,也是马来西亚新闻史上发行历史最久的日报,至今仍在出版。

捐献钱财筹措经费与军饷

孙中山第一次到达槟榔屿后,槟榔屿华侨华人革命热情不断高涨,积极宣传,发动筹款,大力劝捐,筹措军饷,做出了很大的成绩。台湾国民党中央委员会副秘书长吴清基2002年11月12日在槟城,参加槟城孙中山博物馆研究中心揭幕典礼时发表演讲称:“在孙中山的十次革命中,共筹得六十万两,其中三分之一是在槟城筹获”,这也就是说,十次革命,光在槟榔屿一地就筹集到20万两银子,还不包括民国政府成立后光复各省的捐款与北伐的军债等。

槟榔屿华侨华人对辛亥革命事业的捐助数额巨大,事迹感人有目共睹。从支持镇南关、河口起义到广州黄花岗起义,从救助新加坡《中兴报》到营救汪精卫、黄复生,从成立槟城阅书报社到发行《光华日报》,从接济革命党人到照顾孙中山等人的眷属,槟榔屿华侨华人都一如既往,无私援助,其人数之多,数目之大是少有的。如孙中山1910年11月以“中国教育义捐”的名义,为策划广州黄花岗起义筹款,计划在海外筹集港币13万元,孙中山在筹款紧急会议上沉痛激昂的演说,感动了在场的侨胞,当场就筹得叻币8000余元。在本次劝捐中,马来亚各埠共筹款港币47660元,其中槟榔屿黄金庆经手收得11500元。参与捐款的有吴世荣、黄金庆、邱明昶、杨汉翔、林福全、熊玉珊等114人。

在捐资的侨胞中,出现了可歌可泣的感人事迹,有些人可以说是倾其所有,毁家纾难。如吴世荣,系槟榔屿第三代华人,祖籍福建海澄。他约21岁时,从父亲手中继承了大笔遗产。1905年孙中山第一次来槟时深受冷落,具有侠义心肠的吴世荣、黄金庆主动热情接待,从此受孙中山革命学说的影响,树立建立民主共和社会的崇高理念,积极支援孙中山的革命事业,不但担任槟城同盟会分会长、槟城阅书报社社长,为革命事业致力奔走,而且以万贯之财,为革命事业排忧解难,甚至将自己的产业、园坵一块一块地变卖出去,最后连“瑞福号”别墅也变卖出去,支援革命。由于吴世荣对革命功勋卓绝,众望所归,被南洋各埠同盟会选为总代表(全球仅吴世荣和美洲代表冯自由二人),于1912年回国参加开国大典,到达南京时,孙中山亲率临时政府要员隆重欢迎,备受殊荣。孙中山1916年3月30日还致电吴世荣、黄金庆、徐瑞林继续寄予厚望:“闻兄等尽力向闽帮筹款,能多得济大局,幸甚。极盼好音。”这位对孙中山忠心耿耿,肝胆相照的华侨革命党人,甚至渴望有朝一日,自己也能葬在中山陵之旁,与孙中山为邻。但晚年生活困苦的他,于1945年辞世,长眠于槟榔屿这片热土上。

令人感叹的还有槟榔屿“屠夫借债捐助革命”的动人故事。槟榔屿同盟会会员林振正,是宰猪过活的一位华侨工人,在多次的武装起义中,他都慷慨献捐不少血汗钱。武昌起义后,南洋举行“国民捐”,他身边已无捐物,便求朋友担保,向高利贷借贷数百金应捐。

参加会议策动武装起义

从1895年在香港策动广州起义到1911年武昌起义的16年中,孙中山与革命党人发动了十次反清武装起义,屡战屡败,屡败屡战。进入1910年,广州新军起义又败,汪精卫的暗杀行动也以被捕入狱而告终,有些革命党人灰心丧气。孙中山非常焦急,马上从檀香山赶到槟榔屿,并约黄兴、赵声、胡汉民、孙德彰(孙眉)、邓泽如等在槟城召开紧急会议,槟榔同盟会的吴世荣、黄金庆、陈新政、邱明昶、熊玉珊、林世安及马来亚各埠同盟会代表也参加。会议分析当前形势,研究再次在广州发动武装斗争的问题。因为槟城也称庇能,这次民主革命历史上重要的会议就称为“庇能会议”。

关于孙中山主持召开的庇能会议与两天后吴世荣主持召开的紧急筹款会议的具体时间、地点、孙中山的讲话,一些史书区分不清,混为一谈。据考证,庇能会议应该是1910年11月13日(农历10月12日)在槟城柑仔园100号孙中山住所召开,孙中山在会议上说:“至新军之失败虽属不幸,然因此影响军界最巨。吾党同志果能鼓起勇气,乘此良机重谋大举,则克复广州易如反掌,如广州已得,吾党既有此绝好之根据地,以后发展更不能难着进行矣”,“只怕吾人无勇气,无方法以避免居留政府之干涉,以致贻误事机。今吾人则以‘教育义捐’之名目出之,则保无虞也。”在《孙中山全集》中,这次讲话题为“在槟榔屿中国同盟会骨干会议的讲话”。而筹款会议是在骨干会议二天后,即1910年11月15日(农历10月14日),由槟城阅书报社社长吴世荣在报社新址———打铜仔街120号(自柑仔园迁此)主持召开的。孙中山发表了悲壮激昂的演说:“惟念际此列强环伺、满廷昏庸之秋,苟不及早图之,将恐国忘无日”,“盖海外同志捐钱,国内同志捐命,共肩救国之责任是也……,设天不祚汉,吾党此举复遭失败,则予当无下次再扰诸同志,再向诸同志捐钱矣;倘或仍能生存,亦无面目见江东父老矣!”“总之,吾党无论如何险阻,破釜沉舟,成败利钝,实在此一举。”在《孙中山全集》中,这次讲话题为“在槟榔屿筹款会议的演说”,具体时间标为1910年11月中旬。就是这次会议,孙中山的激情演说深深感动侨众,当场收到捐款8000余元叻币;也就是在这次会议上,吴世荣再次变卖店业,带头捐献。

庇能会议作出二项重大决策:一是决定于1911年春在广州再次发动武装起义,选择革命党500多人为先锋队(敢死队),以领导军队和民兵,倾全党人力、财力以赴,得手后分别由黄兴、赵声率军出湖北、江西直捣南京。二是以“中国教育义捐”,名义大力筹备军饷,计划筹款港币13万元,其中英属马来亚5万元,荷属东印度(印尼)5万元,暹罗(泰国)和安南(越南)3万元。实际筹得110210元,如包括加拿大、美国各地,共筹到187210元,大大超过计划,可见华侨华人对辛亥革命的热心支持。1911年4月27日(农历3月29日)广州黄花岗起义发生,但由于情况有异,计划变更,寡不敌众,起义最终失败。黄花岗72位烈士中,有华侨29名,其中槟榔屿的华侨有罗仲霍、陈文褒、周华、李雁南(也曾侨居缅甸)等4人。广州黄花岗起义虽然失败,但动摇了清王朝封建专制统治的基础,扩大了革命党人的影响,推动了武昌起义的进程。孙中山高度评价这次起义:“然事虽失败,而其影响于全世界及海外华侨实非常之大,由此所得之效果,亦不可胜量。”“使吾党之声势飞腾千丈。”

武昌起义的胜利和上海的光复,槟榔屿的华侨华人也做出了不少贡献,据曾任“中华革命党”庇能支部长的陈新政1921年在槟城阅书报社所作的《华侨革命史》的演讲中介绍:1911年农历7月,黄兴分别从香港与上海向槟城阅书报社发来密电,称鄂军能反正,要前往接应,款速筹备,同人先汇千元,由“民立报”转交。到农历8月20日,又接密电,报武昌已得手款速汇,并转各埠。槟榔屿作为南洋总机关,及时将电报转发各埠,所得款项,也尽汇香港“金利源”收转。陈其美也来电,报告沪已收复,求款接济,即汇助2万元。

华侨赤子为革命散尽家财

民国临时政府与各省都督府成立后,面临着国力薄弱,国库空虚,财政困难,连政府的日常开支也面临捉襟见肘的局面。在这紧急关头,海外侨胞继续发扬爱国爱乡的光荣传统,以极大的热情,捐款支持新生政权的建设,如广东省,自1911年11月9日至1912年5月21日短短的半年多时间,华侨捐款、借款共达白银一百七十五万多元;福建省光复前后,得到华侨捐款亦“不下二百万元。”

在南京民国临时政府和闽粤及各省都督府得到的捐款中,也包含着槟榔屿华侨华人的捐赠。陈新政在《华侨革命史》中介绍:1911年11月25日(农历9月15日)福建省光复前夕,槟榔屿就由查达银行汇助5000元,农历九月二十日光复后再汇去5000元。1911年农历十一月初旬,吴世荣作为南洋各埠推举的总代表回国参加临时政府就职典礼,回到国内后,立即以南洋总代表名义向各机关接洽凡有需款,皆由吴世荣致电各埠,巨款立到。槟榔屿总机关部接到吴世荣来电后,曾数次汇去巨款。

槟榔屿华侨领袖吴世荣,在民国政府成立后,做了三件对巩固新生政权有意义的事情:第一,牵头成立“南洋华侨联合会”,致力于团结华侨,支持民国政府。1912年3月,在孙中山的赞许与支持下,吴世荣、庄啸园、王少文、白频洲、徐瑞霖等南洋华侨和新加坡归侨吴荫培、谢碧田等发起,在上海成立了国内最早的华侨社团组织———南洋华侨联合会(后名称为华侨联合会),大会通过的章程规定,其宗旨是:“本会对于祖国,则代表华侨、协助实业政治之进行,对于华侨,则联络各界共谋保护之方法”并“联络海外团体,互通声气,以坚华侨向内之心”,“联合国外华侨,共同一致协助祖国政治经济外交之活动。”大会鉴于汪精卫当时的声望,被选任会长,吴世荣任副会长,负责全面领导工作。华侨联合会还出版了国内第一份研究和宣传华侨的月刊《华侨杂志》(1913年11月创刊,1920年3月停刊)。不久,吴世荣、王少文赴南洋组织华侨分会,作为华侨联合会在南洋的分支机构。吴世荣等人在新马一带先后组建了29个华侨分会,对促进南洋与祖国的联系,支持二次革命、东征北伐,起了积极的作用。

第二,成立贸易机构“上海荣公司”。吴世荣不但热心社会活动与慈善活动,而且在商务实业方面也有专长,他常说,中国欲富强,不外“才”与“财”二字。才出自教育,而财必从商业、矿业取得。因此,吴世荣成立的“上海荣公司”,致力办理民国政府采办事业,据知,当日“爪哇各埠来糖每月到申(上海)数七、八万担”。

第三,参与组织参股“中华实业银行”。“中华实业银行”是1912年孙中山亲自发起筹组的,吴世荣积极响应,大力支持,本人认股10万元,同时致函南洋各埠商界友好踊跃参股。经过一年的筹备,中华实业银行终于1913年5月15日开张,孙中山担任名誉总董,吴世荣任协理。这是中国与海外华侨合资兴办的第一家银行。后因政局剧变,中华实业银行宣告解体,吴世荣亦返回槟榔屿。

槟榔屿华侨华人,对祖(籍)国的赤诚之心,感天动地,他们在辛亥革命中的地位与作用应该得到应有的认识和评价。鸦片战争以后,中国割地赔款,丧权辱国,经济破产,民生困苦,华侨华人在居住国地位低下,他们迫切要求改革中国政治体制,希望祖国统一强盛。孙中山顺应历史潮流,人民愿望,组织反清的兴中会、同盟会等革命团体,制定革命纲领,宣传“三民主义”,得到广大华侨华人的理解、拥护和支持。以吴世荣、黄金庆、陈新政等为代表的槟榔屿华侨华人不顾殖民政府、清朝领事馆、保皇党人的限制,干扰、破坏,甚至迫害,接受革命主张,开展革命活动。在孙中山的领导和指导下,他们组织同盟会槟城分会,成立槟城阅书报社,主持同盟会南洋总机关日常工作,出版《光华日报》,捐献钱财筹措军饷,参与策划武装起义,协助民国政府和各省都督府渡过财政难关,支援“二次革命”与东征北伐,做出了巨大贡献。他们的实际行动有力地论证了孙中山关于“华侨乃革命之母”的著名论断,他们的丰功伟绩永载史册。

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

0be60a0f-215b-4032-b4bf-e0f35650ed2b.jpg)

1dacacca-f738-4cbf-a5e7-e37fd3bd6e25.jpg)