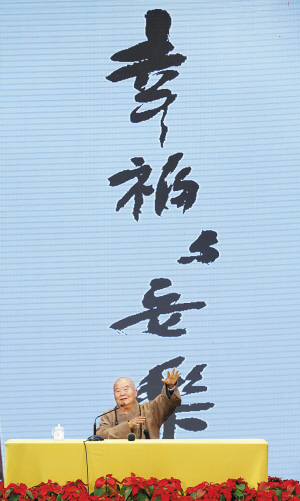

星云大师作《幸福与安乐》的演讲 海报集团全媒体中心记者 宋国强 摄

海口网01月14日消息 “夜晚,我爱天空点点明星,白天,我爱天空飘飘白云;无论什么夜晚,天空都会出现了星;无论什么白天,天空总会飘浮着云。星不怕黑暗,云不怕天阴;点点的星,扩大了人生。片片的云,象征着自由……”

1951年,星云大师在台湾新竹青草湖畔创作了这首名为《星云》的诗。他的生活正如诗中所写,无论黑暗或是天阴,他都在自由地扩大人生的可能——

出生于贫苦家庭,却在全世界建起200多个佛教寺庙,创办了数十所大、中、小学和美术馆、图书馆、出版社、书局、电视台等;没上过正规学校,却成了畅销书作家,著作被译成英、日、德、法等十几种文字;没学过建筑,却凭一笔一尺,设计出气势恢宏的“人间佛国”……

星云大师把人生比作一条“路”,他说人生的前途要有路,才能有所发展;如果前途没有路,就表示人生已经走到了尽头。

这条路要靠自己走出来,他将自己走过的路总结为8个时期,以每10年为一个时期,分为“成长时期”“阅读时期”“参学时期”“弘法时期”“历史时期”“哲学时期”“伦理时期”和“佛学时期”。

出生扬州贫苦家庭:因一承诺出家

1927年,星云大师出生在江苏扬州一个名叫江都的小镇,原名李国深。母亲告诉他,他出生时半边脸是红色的,半边脸是白色的。母亲认为生了一个妖怪,几乎不敢抚养他。过了一段时日,他才逐渐恢复和正常婴儿一样。他从小家里贫穷,母亲多病,父亲是一位朴实的农民,介乎农商之间。父母生养了4个儿女,他上有一兄一姐,下有一个弟弟。

星云大师三四岁时,跟着外祖母学会念《般若心经》,还和七八岁的姐姐比赛吃素。“我一生别无长处,所幸对文字有种莫名的兴趣与亲切,童年时家中长辈忙于生活,无暇对我施以言教,许多观念是自己在文字中领略和获取的。”当时物质匮乏,还不能真正地写日记,他就将一日所思、所记记在心里,“睡前我会将一日所得在心里温习一遍,如此也养成了思考和反省的习惯”。

星云大师最感激的是父母的生养,不但给了他一个健康的身体,最重要的是给了影响他一生的性格。他说:“我从小就不是一个喜欢苦恼的孩子。”母亲虽然不识字,但对于因果、忠义的道理了然于心。他至今还记得和母亲的对话:“母亲,您的衣服破了。”母亲回答:“不是破,是布不够。”无论环境多么恶劣,母亲的心态总是很乐观。

1937年,星云大师的父亲外出谋生,此后两年杳无音信,生死未卜,忧心忡忡的母亲带他去南京打听父亲的下落。路上,他偶遇南京栖霞寺的知客师,知客师随口问道:“你是否愿意做和尚?”他凭直觉答了句“愿意”。“不到半个小时,栖霞寺住持志开上人派人来找我。‘听说你要出家,就拜我做师父好吗?’我信口说出‘好’。一句承诺,我就信守了一生。”

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

37f1010b-40a4-4c40-95a5-cf4da7c82c8f_zsize.jpg)

58483a3f-8974-429c-8c47-94460fb35247.jpg)