张幼仪

胭脂

张爱玲为她的英文原作《中国人的生活和时装》配的时装图。

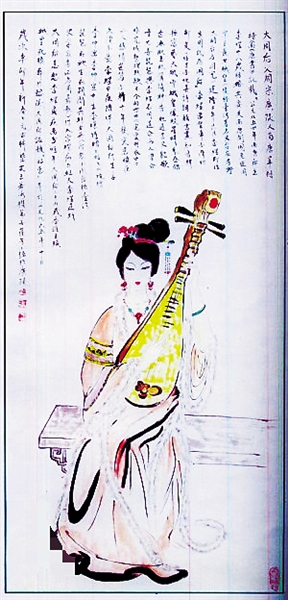

王若冰绘制的大周后画像。

文记者 徐晗溪

近日,随着《女医明妃传》的热播,与女性爱美的相关讨论可谓戏里戏外,话题不断。剧中,谈允贤为众女调制美容养颜秘方七白膏,掀起一阵“爱美旋风”;剧外,一些中医学者也纷纷针对剧中秘方,为爱美的女性“开方支招”。

爱美是人的天性,从古至今,概莫例外。那么,在女子追求美的路上,历史上都有哪些趣闻轶事呢?

“美容大王”慈禧

《女医明妃传》剧中的七白膏并非凭空杜撰,元代医书《御药院方》就曾记载了七白膏,并用“延年益寿、永葆青春”等词语,来形容该方的奇妙。相传,清代慈禧太后御用的玉容散,便是在此方的基础上调制而成。

说起慈禧,不得不感慨这位老佛爷,可谓各式美容的集大成者。据伺候过她的宫女荣儿回忆,这位太后每天都要花上好几个时辰来打扮自己,年逾花甲之时,仍“风韵不减当年,神采矍铄,肌肤如玉,青丝不落”,堪称“冻龄女神”。

那慈禧都是如何打扮自己的呢?且看太后的“晨起美容图”:早上醒来,太后娘娘要先喝一碗银耳汤,喝完后,再用银盆泡手,以便疏通经络。接着开始洗脸,与其说是洗脸,不如说是敷脸。原来,慈禧在洗脸过程中,先用细腻柔肤的真丝面巾,浸泡在特制的洗脸水中,然后用丝巾轻轻按压额头及脸颊,熨平面部皱纹。洗完脸,接着就是梳头。可别小看梳头,太监李莲英就是凭这“顶上功夫”备受慈禧青睐。梳洗过后,便是化妆。

从出土的战国时期楚俑,便可看到早在战国时期,已有敷粉、画眉及胭脂的使用。胭脂在古时是面脂和口脂的统称,《唐书·百官志》曾记载,“口脂盛以碧缕牙筒”。

按照《红楼梦》的描述:胭脂是由一个宣窑瓷盒装着,里面盛着一排十根玉簪花棒,这是把紫茉莉研碎了,兑上香料特制而成。如此讲究,却也不算上好胭脂,比如,有的上等胭脂“不是成张的,却是一个小小的白玉盒子,里面盛着一盒,如倒膏子一样”,“轻白红香,四样俱美,摊在面上也容易匀净,且能润泽肌肤,不似别的粉青重涩滞”。

慈禧是权倾朝野的太后,吃穿用度自是马虎不得,所用的胭脂均系宫廷御制。每年阴历四月中旬,京西妙峰山就要进贡玫瑰花,再从中选中一色砂红的,几百斤玫瑰花瓣,一瓣一瓣地挑,也只能挑出一二十斤瓣来。这样选出的玫瑰,再用石杵捣成原浆,制成胭脂花汁,再把蚕丝剪成胭脂缸口大小,放到花汁中浸泡,等完全浸透取出晒干,就成了上好的胭脂。

由古到今,画唇的方式有很多,诗人白居易在《时世妆》中曾说,“乌膏注唇唇似泥”,不过大众还是习惯以嘴小为美,即“樱桃小口一点点”。唐朝诗人岑参《醉戏窦美人诗》中描述的“朱唇一点桃花殷”,似乎更符合中国人的审美。

慈禧对樱桃小口的画法颇有心得:先把丝棉胭脂卷成细卷,再用细卷向嘴唇上一转,上唇涂得少,下唇涂得多,猩红一点,即是妆成。这种画法影响深远,到了后世,宋美龄毕生都画樱桃小口。

1904年8月,美国女画家卡尔进宫,为年近七旬的慈禧画像。然而,在她的眼中,这位太后最多不过40岁。也许,对于大权在握的女性来说,权力就是最好的美容药。

“美发先锋”大周后

爱美是女人的天性,几乎所有的女人无不借用妆容与发饰来为自己的美丽加分。

古代女子更是对头发颇为重视。相传,南朝皇帝陈叔宝的宠妃张丽华,就因“发长七尺,鬓黑如漆,光可鉴人”,承恩于天家,被封为贵妃。

而南唐后主李煜的皇后大周后,则用三千青丝开创了一个“百变发型”的时尚先河。

大周后国色天香、风华绝代,“通书史,善音律,尤工琵琶”,修复了著名的《霓裳羽衣曲》,而且她很会打扮,据陆游的《南唐书》记载,大周后“创为高髻、纤裳、及首翘鬓朵之妆,人皆效之”。

高髻在唐代时已极为流行,元稹曾在《李娃行》中,描写过这种发式,“髻鬟峨峨高一尺”。想必即便是“发长七尺”的张丽华,想凭一己之力,梳成高有一尺的发髻,也会很困难。

自己弄不起来,就得靠旁人代劳,这就产生了专门从事梳头的行当:她们手拎一只蓝花布包着的小巧木镜盒,里面装着梳子、梳头油等多种用品,给人梳头美容。因为干这一行的大多是中老年妇女,故人称“梳头妈妈”。

但又不是每个女子都能像张丽华那般“发长七尺”,所以要想达到“高耸入云”的发髻效果,免不了要掺入假发,旧时称为“义髻、假髻”。所以就有了杨贵妃在马嵬坡自缢后,“义髻抛河里,黄裙逐水流”的凄艳场景。

大周后蕙质兰心,依照天上云彩的形状,自创了凌云髻、飞天髻、朝天髻、双鬟望仙髻等发型,这些发髻光听听名字,都觉得美丽不可方物,可以遥想大周后当年是何等的明艳动人。

如云般的秀发,配上花钿,就妆成了大周后喜欢的“首翘鬓朵”。所谓花钿,又称“面花、贴花”,是贴在眉间和脸上的一种小装饰。据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说:南朝“宋武帝女寿阳公主,人日卧于含章殿檐下,梅花落额上,成五出花,拂之不去,经三日洗之乃落,宫女奇其异,竞效之”。

古代女子特别喜欢往头上和脸上贴花钿,黄色的为花黄,金色的是金钿,绿色的则称为翠钿,薄薄的几片花钿,往往能起到“花面交相映”的效果。

“时装总裁”张幼仪

大诗人李白曾用“云想衣裳花想容”来称赞杨贵妃的美丽;张爱玲更是表达过“个人住在个人的衣服里”的服饰观;或许,正如李敖嘴里的“全台湾最聪明的女人”陈文茜所言,女人或多或少,都会在衣服中,寻找属于自己的美丽传奇。

“墨绿旗袍,双大襟,周身略无镶滚。桃红缎的直脚钮,较普通的放大,长三寸左右,领口钉一只,下面另加一只作十字形”,这是张爱玲笔下的时尚。这位大才女,对时尚的理解就是“奇装异服”。

据民国旧文记载,张爱玲穿着奇装异服到苏青家,轰动了整条斜桥弄。她在前面走,后面追满了看热闹的小孩子。她为新书《传奇》的出版,到印刷所校稿样,因穿着奇装异服,致使整个印刷所的工人停工。

张爱玲倒很爽快,“我既不是美人,又没有什么特点,不用这些来招摇,怎么引得起别人的注意?”

然而,在那个年代将时装推向大众的却不是张爱玲,而是徐志摩的前妻张幼仪,一个徐志摩笔下思想“裹小脚”的“旧式妇女”。

张幼仪离婚后,开了全上海滩最赫赫有名的女式服装店——云裳服装公司,把当时世界最流行的服装款式介绍到中国,有人说,在巴黎流行的任一款时装,10天之后,基本上就会出现在上海街头。

甚至,连鲁迅都听说了“云裳服装店”。1927年11月18日,鲁迅在写给翟永坤的信中说:“听说……还开了一个衣服店,叫‘云裳’,‘云想衣裳花想容’,自然是专供给小姐太太们的……”

1927年冬天,上海及周边南京、苏州、无锡等城市的大街上,凡有时髦女子出现的地方,就会有云裳出品的时装。作家梁实秋也曾在云裳开业不久,携太太去做大衣,“尤记那天,张小姐引我们参观她的公司,规模虽不大,却颇具匠心。”

就这样,张幼仪在丈夫另结新欢之后,以独特的女性视角,走出了人生的新篇章,创造了属于自己的美丽传奇。

相关链接:

三人雨后植物园盗名贵黄花梨 出逃老挝、缅甸被抓海南花梨文化节27日举行 600黄花梨商家推出优惠活动

海南黄花梨鉴定规程发布 黄花梨鉴定有了科学标准

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

211d01bc-f6f1-4922-b6a3-5c79fe15fbd3.jpg)

a7b2317c-42ca-40cd-898a-303dc8a8a171.jpg)