模制葫芦砑张充和楷书笔筒董桥监制。

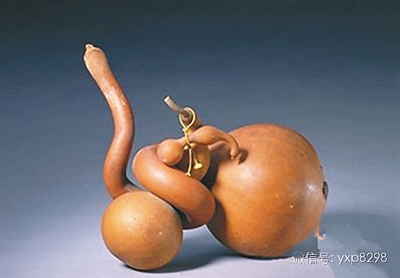

模制葫芦麒麟抱月。

葫芦器。

文图 本刊特约撰稿 张传伦

古人称葫芦为匏,至少在两千年前的《诗经》中已有记载,但不是所有的葫芦都叫匏,宋人陆佃在《埤雅》中讲得最明白:“长而瘦上曰瓠,短颈大腹曰匏,似匏而圆曰壶。”

葫芦、葫芦,听起来便委婉周到,胡噜起来也圆溜滑润,上眼上手都舒服。若施之以妙手加工,或天生端正停匀,莹澈无瑕又经年摩挲盘玩,燕室清供,遂称雅物,古名为匏器。而我不太喜欢称之为匏器,原因其古老得太杳渺、雅驯得太考究,兼着一点点严肃,让人有些不轻松的感觉,不就是一只葫芦吗?太古雅清贵了,生怕会伤了器寿。王世襄先生论匏器的专著,不亦名之《说葫芦》吗?

古人称葫芦为匏,至少在两千年前的《诗经》中已有记载,但不是所有的葫芦都叫匏,宋人陆佃在《埤雅》中讲得最明白:“长而瘦上曰瓠,短颈大腹曰匏,似匏而圆曰壶。”

从匏的形状看,最适合为器,初为实用,一劈两半,便可做成《论语》中孔子赞弟子颜回“一箪食,一瓢饮”的瓢,用之舀水,颇轻便。匏的样子好看,朴朴圆融,不做任何艺术加工,便有美感,古人甚喜其形而尽仿之,春秋战国时已有青铜匏形壶,陶匏壶最为具象,年代也更为久远,匏器之名可谓其来久矣,《礼记·郊特牲》有“器用陶匏,以象天地之性”。唐代诗人郑谷以“雅用陶匏器,馨非黍稷流”的诗句赞咏陶匏。而严格定义的匏器是植物葫芦经艺术加工而成的艺术品,最美观漂亮的匏器是模制葫芦器,传承朗然有序的是一具产生于唐代开元天宝年间,今仍珍藏在日本皇宫,日本人称作“唐八臣瓢”的模制葫芦双耳盖罐,器身花纹似中晚唐铜镜的文饰,王世襄先生在《说葫芦》中确定:范匏技法唐时即已娴熟。遗憾的是,匏器由此一时期至明代,中间湮沉了几百年,殆至明代中晚期得以重现生机,朝野上下,雅玩此物,《五杂俎》《在园杂志》等明清古籍,聊有所载。

清康乾模制葫芦器

巧夺天工

清康乾模制葫芦器,巧夺天工期是匏器工艺的黄金时代,品种之繁,数量之大,工艺之精,叹为观止。尤以模制葫芦器,巧夺天工,乾隆竟将此发明不顾史实或谓不明史实,率尔“乾纲独断”,皆归功于圣祖爷康熙,其于《咏壶卢器》一诗序言:“壶卢器者,出于康熙年间。圣祖命奉宸取架匏而规模之,及熟遂成器焉,碗、盂、盆、盒,惟所命。盖其朴可尚,而巧非人力之能为也。”又于《咏壶卢瓶》中注释:“壶卢模器者,皇祖命苑监于初生时制印模以规之,及成,文理宛然,瓶碗诸器,惟意所命至。”“匏蒂初生,函以木范,迨落实时,各肖形成器。此制创自康熙年间。”

乾隆皇帝是匏器发展史上最大的收藏鉴赏家、大玩家,以帝王之尊,亲躬指导匏器的制作,甄选器形及纹饰,佳器每成,“摩挲不忍释诸手”,兴飙起,发之于诗文,赞匏之语,中道在行。臣属寿礼中,曾恭进一柄葫芦如意,如意的形制扁长而弓曲,如何范模成器,实难想象,可见乾隆一朝匏艺,已臻绝致。

葫芦万代 瓜瓞绵绵

匏器中最好的,那应该是康熙丰泽园与含经堂御花匠培育出的,长得顺正,模范精当,上贡给圣祖仁皇帝和高皇帝的赏玩御物,如是者谓之匏器,相得益彰。想必阁僚文臣们都喜欢这么说,透着文气、显着优雅。我私心斗胆揣度圣意,当年的高皇帝一准儿是叫葫芦,企盼御极永年的十全老人,必是格外欢喜葫芦万代、瓜瓞绵绵的这份儿大吉祥的福瑞。

当然不会有什么人不喜欢,我也喜欢,尤其当这葫芦是道光年官模子诗文蝈蝈葫芦,有着最高妙的艺术加工,那是宫廷匠师的手艺,正是匏器中规格、路数最高的那一品,且器之成否,半缘人工半缘天。其制法是利用葫芦幼时较嫩、可塑性强的特点,用模子约束它的发育,使其只能在特定空间,刻好阴文花纹或文字的模子中长成,“秋老取出,形状图文,悉如人意,宛若斤削刀刻而成,诚天然与人工之巧妙结合”。此间因天时不和,模子破裂变形,葫芦自身病变,而致模制葫芦的花纹、文字哪怕有一枝一叶一点一划的伤损,则此器告废,能闯过这几关,脱模后的葫芦仍须通过自然脱水晾干这最后一道工序,不开缝不走形的成品,不及半数,模制葫芦器的弥足珍贵,可见一斑。

此具官模子古董葫芦器,非但模字清晰,楷书颇见唐人笔意,模字内容之隽永,更是一首任你何时忆及,便生绮思遐想的七言绝句,只因此器模就了这样的一首小诗,叨光至大,竟惹得三代藏家神迷心醉,遐为世襄老雅藏,存爵先生照影赏心,会意最深,藻掞琼章,倾倒两岸三地的玩家学者!

器上挹采,隽绮迥露,那是很久之前,一位不知芳名者谁的南国淑媛徜徉芙蓉池畔!偶为遐思,油然吟出的一首清新婉约的情诗,天工神做般被官模子以范四瓣法永远定格在葫芦之上:“芙蓉花发满江红,尽道芙蓉胜妾容。昨日妾从堤上过,如何人不看芙蓉。”

美人不以美貌而自矜,定会招人怜爱。而更令人心动、心仪的美人,当是这美人国色天香,非但是养在深闺人不识,自家竟亦懵然不知,倘谓怜香惜玉,最是由此处生来。

佚名的女子,赏其清秀,不妨唤她芙蓉女,她诗中的第二句:“尽道芙蓉胜妾容”,甫一诵出,即令世人为此上善若水的谦抑女子大抱不平,如何会有这许多人,集体缺少绅士风度吗?全然缺少发现美的眼睛?读毕全诗,才始放心,这般风华绰约的女子,怎会不及这花红满江的芙蓉?不必怨恨这满江的芙蓉,不是这凌波的仙葩,又怎会摇曳出美人如此婉丽的才情!人们之所以迷她、爱她的人和诗,天地有大美,不就是她洗去铅华、涤尽庸凡“清水出芙蓉,天然去雕饰”的自然妙曼之美吗!

暗香袭人葫芦诗

海外的专家学者,对此具非比寻常的模制葫芦,倾情良深,多感于芙蓉诗不落窠臼,要其灵淑之气远绕飞卿花间丛篱,转易安之凄婉而能近其含蓄温婉之境。考据出芙蓉诗诗境之地望,在南方,此论无疑。北方人从不把这种睡莲科、多年生的水生草本植物叫芙蓉,而只称其为荷花。

留有谜底,更耐人寻味,芙蓉女至今佚名不察,说一句不解风情、不怕扫兴的话,这首暗香袭人的小诗,本不出于巾帼之手笔,乃须眉之托作,多出自士人,或未可知。

此一件模制葫芦,我至今无缘亲炙,从图片释文上看,知其为道光年官器,先前推论器成于乾隆年之后的定论确也无疑,解析此首芙蓉叠句诗,不难看出承继了乾隆年间最具才情的诗人袁枚咏赞漓江山水的青山叠句诗的风韵,“芙蓉”孕化自“青山”,亦夫别有风采,另有高致,随笔记下随园老人的这首七言绝句:“江到兴安水最清,青山簇簇水中生;分明看见青山顶,船在青山顶上行。”

随园诗家,有百位女弟子,随园假使识得芙蓉女,必以罗致门下,雅以为幸事,芙蓉诗,堪埒《随园诗集》。无独有偶,尚存一首,以行书手绘在唐代长沙窑瓷瓶上的五言诗,1992年业已编入《全唐诗补编》之中。两首异代同珍的闺阁诗,皆缘物传之于后世,这首唐人五言诗是叠字诗,且复叠字者有三:“君”字四叠,“我”字四叠,“生”字五叠,诗人叠来叠去,从容平易,毫无一丝累赘堆砌之嫌,好诗确能以新颖的直白,一抒胸臆。君其有空,敬请倾听吾华大唐少女之心声:“君生我未生,我生君已老;君恨我生迟,我恨君生早。”

今叟聆之,莫道不销魂!

相关链接:

科技“耕山”降洪魔 平山县葫芦峪模式经受住暴雨洪水考验《新葫芦兄弟》停播了,然后呢?

《盖世英雄》玲花表白王力宏 大张伟高唱《葫芦娃》

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

a3a87693-b896-414a-8941-8e1e045a207a_zsize.jpg)

9c2b897c-4791-4384-9d2e-f886df618e3e_zsize.jpg)