教授花36年完成编纂词典国家任务 几乎被遗忘

老教授车洪才花36年时间编纂的《普什图语汉语词典》今年将出版

36年坚守与被遗忘的国家任务

近日,一位老人开始引起人们的关注。车洪才,中国传媒大学国际传播学院特聘教授,编纂的《普什图语汉语词典》将要出版。36年的时间,车洪才最终完成了一项国家任务。然而,除了编纂者,已经没有人还记得有这样一项国家任务了。这项国家任务始于1975年的全国辞书会议;1978年,受命的商务印书馆将它委托给了车洪才,然而直到2012年车洪才将他和张敏共同编纂的200多万字的《普什图语汉语词典》交付商务印书馆的时候,那里的工作人员都不知道曾经国家还有这样一项工作。

北京青年报记者昨日获悉,车洪才参与编纂的《普什图语汉语词典》将于今年出版。“回顾我几十年来走过的道路,我只是被裹挟在历史的潮流中,受我所处的大小环境形势变化所支配。”车洪才如此描述自己的人生轨迹。车洪才说,如今终生宿愿已完成。

进展

今年人们才知道 车洪才的国家任务

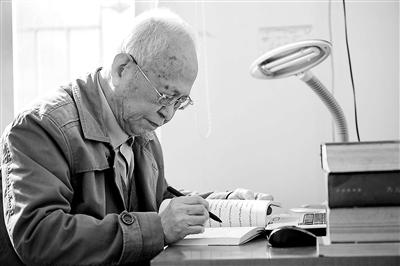

车洪才生于1936年。中年时,他接下普什图语的词典编纂任务,伏案36年,其间无名。直到2014年,已过古稀的车洪才,因为他和他的国家任务,被公众熟知。

2012年的4月,中国传媒大学国际传播学院特聘教授车洪才将他和张敏共同编纂的200万字《普什图语汉语词典》交付商务印书馆。车洪才记得,那一天带着这本辞书的部分样稿到印书馆时,接待他的工作人员也一时没有明白眼前这位老人和他所编纂的普什图语字典是什么。

随后的时间,车洪才与商务印书馆的编辑多次沟通。编辑让他放心,词典已经通过选题。

2013年6月,车洪才和另一位词典编纂者张敏陆续补充一些新的词条,此外,他还将自己编纂词典时使用的普什图语软件刻入光盘,一并交付给商务印书馆。

词典出版的合同签订时,当年参与过一段时间编辑工作的宋强民已经去世。辗转取得对方家属的委托书后,车洪才代曾经的同伴签下合同。

车洪才看到过一次排版的样本,但他一眼发现顺序颠倒了。由于普什图语书写顺序从右往左,排版和印刷过程中需要特别注意。

“这本词典正在编写中,争取能在今年年底出版面世。”商务印书馆外语室主任崔燕告诉北青报记者,词典字数在200多万字左右,属于中型词典,将一册付印。按照合同签订的规定,车洪才获得每千字80元的稿费。

“几十年都过去了,书现在能够出来,他的工作也算结束了。”车洪才的妻子学平说。

为编纂词典,车洪才几年前开始跟着儿子学会了用电脑,如今电脑出现一般的小毛病,78岁的车洪才也能自己动手解决。

“现在上网看新闻,查资料。”车洪才对北青报记者说这番话时,妻子学平在一旁笑着补充,“他还可以上网购物。”

记者获悉,车洪才和他的搭档张敏又接下《普什图语汉语—汉语普什图语精选词典》的编纂工作。

老人36年后来交稿

编辑人员一时没听明白

在1978年接下国家交给他的词典编纂任务时,车洪才已近中年。

任务时间跨度近36年,中间经历中断,又被车洪才再度重启。

2012年,词典编纂任务初步完成。这年4月,车洪才带着打印好的词典编写过程、体例说明、几页已排好版的样稿以及主编人的简历,独身一人乘坐公交,从中国传媒大学的家中出发,经两次换乘,来到位于北京王府井大街的商务印书馆。

他推门进入,却不知道该找谁。

“你来这里干什么?”门卫问。车洪才答,“我要出一本书。”得知车洪才要出的书是外文类,门卫建议他前往外文室。这是车洪才在1978年以后,第一次来到商务印书馆。

其间走错一次门,等车洪才寻对位置,编辑室一位小姑娘接待了他。车洪才说,要出一本《普什图语汉语词典》。对方一时没有听明白。在听车洪才提到词典的字数是200多万字后,小姑娘起身叫来编辑室主任。

“这是国家交给我的任务,我现在来交稿。”车洪才将带来的材料一并交给闻讯赶来的编辑室主任,两人交谈了约30分钟,这位主任当场表示,会认真研讨车洪才带来的材料。

在阐述编写过程的材料中,车洪才提到词典经过商务印书馆立项。商务印书馆的工作人员随后在馆内资料室查询,组织编写《普什图语汉语词典》的任务记录的确在档,时间是1978年。

我国辞书史上

一次重要的会议

普什图语是阿富汗的官方语言,了解的人不多。编写这本《普什图语汉语词典》的源头还要追溯到1975年。

20世纪七八十年代,国内图书市场书目稀缺,而辞书类图书几近成荒。从1975年5月23日到6月17日,一场中外语文词典编写出版规划座谈会在广州召开,会议讨论的内容,就是在1975年到1985年这十年间,规划编写出版160种中外语文词典。

对于辞书出版来说,这次会议被认为是一次重要的辞书会议。著名的出版人、商务印书馆原总经理杨德炎在2005年撰文提到,“这是我国辞书史上第一次有关辞书编纂出版的规划会议,也是至今业内最为重要的会议。”

词典规划(草案)经会议讨论后,部分地方的代表主动承担下一些任务。

国务院在下达的通知中,要求中央各部委,以及各省、市(区)有关方面加强协作,力争提前完成规划中提出的任务。列入规划的160种中外语文词典中,不乏宠儿。而像《普什图语汉语词典》一类的,分属小语种词典,则由商务印书馆承办下来。

1978年受命

接下国家任务

1975年领回《普什图语汉语词典》的任务,商务印书馆又找到了当时的北京广播电台,国家任务交接给广播电台的普什图语组。此时车洪才在北京广播学院外语系,但已被借调到广播电台的普什图语组。

“当初没有明确分工,负责普什图语的有十几个人,有些人做,有些人旁观。”词典的后期主要编纂者张敏回忆,后来,车洪才和他的学生宋强民慢慢接下这个任务。

1978年,随着车洪才工作调动,国家任务被他带回北京广播学院外语系。他以前的学生宋强民成为助手,另一位编纂者张敏则偶尔过来帮些忙。

商务印书馆向车洪才提供了一本从俄语翻译过来的普什图语词典。以这本词典为蓝本,车洪才和宋强民进行普什图语词典的编簒。但很快,车洪才发现,俄语的翻译导致不少普什图语词汇的意思产生变化,蓝本只能当做参考资料,不能直接使用。

“词典是后世之师,至少要影响后边的两三代人,有承前启后的作用,而且,像普什图语这样的语种出版机会不多,所以,我们工作非常认真。”车洪才说。

在编纂中,为了让每个词的释义都尽量准确,在原文解释的基础上,车洪才又找来普什图语俄语、普什图语波斯语、波斯语英语、普什图语乌尔都语等多种版本词典互校来确定。

编纂词典的内容涉及词的搭配,还要列出适量的例证,其中包含了相当数量的成语、习语和谚语。

“这本词典虽然不是百科性词典,但由于语言背景比较特殊,涉及历史人物、风俗习惯及与宗教有关的词条,也用简单的文字略加介绍,免得读者无处查阅。”车洪才说,自己有时候转了一上午,为了确定一个词,而有时,一天也搞不出几个词。 第3页 :当年的任务被渐渐遗忘

他和搭档整理

10万张词汇卡

除了要付出时间,词典编纂工作几乎没有任何经费支持。两个人,北京广播学院5号楼一间不大的办公室,一张桌子,一个手工做起来的托架,还有一台借来的普什图语打字机。

为了排版和保存的方便,词汇需要逐个抄写在卡片上。团队里,宋强民主要负责抄写和中文的润色,没钱购买卡片,车洪才和宋强民托关系找到一个印刷厂,将印刷剩下的边角料收下,再切割成10cm×15cm规格的卡片。

从1978年到1982年,车洪才的全部精力都用到词典的编写上。到1981年,3年时间里车洪才和宋强民整理出了10万张卡片,他们把卡片放在木制的卡片箱里,塞进文件柜,足足装了30多箱,这是词典约百分之七十的工作量。

然而,之后一系列的工作调动使车洪才被迫暂停了编纂工作,盛着10万张卡片的文件柜在他的办公室里安安静静地待了好几年。车洪才不放心,有一次回去正好办公室装修,他发现卡片竟被工人们铺在地上垫着睡觉,发了一通脾气以后赶紧将卡片都拿回家,一一查验后发现还是少了很多。

“后来一段时间,我都不敢看这些卡片。”搬回家的卡片就这么放着,车洪才看一眼都觉得心里难过,“那是很多人很多年的心血。”此后,车洪才和张敏对毁坏遗失的卡片进行过一次补录。

当年的任务

被渐渐遗忘

10万张词汇卡抄写完成,词典的编著工作进度是70%。正当任务讲稿完成时,车洪才与他的搭档的人生经历变化,任务渐渐被遗忘。

“好像没有人再提起这本词典,它一下子销声匿迹了。”后期的主要编纂者之一张敏告诉北青报记者,在变化的时代里,大家都各搞各的工作去了。

在车洪才提交的《普什图语汉语词典》编纂材料中,团队有6个人。车洪才与张敏是主编,最早参与进来的宋强民也在编纂团队名单里。

宋强民忙于工作,后又去了美国,车洪才自己的命运也因国家安排而不断变化,编纂词典的任务无暇顾及。

当年踌躇满志地接下编纂词典的任务,到2012年小心翼翼地拿着材料走进商务印书馆,历经34年。其间,车洪才回校教书,参与新专业建设,借调外交部在中东从事外交工作。

2000年年初,车洪才和张敏都被返聘回高校教授普什图语,其间为教学筹备编写了4本普什图语教材,但受限于普什图语软件的缺乏,文字书写差异在编写教材中难以克服。直到2003年,车洪才在瑞典的一个阿富汗语网站找到一款普什图语软件。

普什图语词典的任务也在2008年前后得以恢复。此时车洪才和张敏教完两届学生,正式退休。两人没有事务牵挂,一碰头,决定就做了出来—将词典剩下的部分做完。

“国家与个人都在经历变迁,从中阿关系,到商务印书馆,也都在变化着。”商务印书馆外语室主任崔燕试图向北青报记者解释国家任务为何被遗忘。但最后,她也说不太清楚其中原委。“情况变化太大了。”崔燕说。

“他的团队人太少。”崔燕对比大部分中型以上词典的编纂工作,背后往往都有一个团队的工作。崔燕回忆,当车洪才拿着词典的材料来到商务印书馆时,外语室编辑团队心生敬佩,决定要做出这本词典。

“这个群体,多是不计名利,把文化传承视为担当。”崔燕从这位老教授身上看到老一代辞书人的典型特质,“你要知道,编纂一本词典,并不能作为科研项目,很多年轻的学者并不愿意进入这个行业。”

如今所见的重要辞书《辞源》(修订本)、《汉语大词典》、《汉语大字典》、《中国大百科全书》等都是在1975年列入国家任务的。生于同时代的许多词典早已赫赫有名,而《普什图语汉语词典》还待出版。本版文/本报记者罗京运

摄影/《人物》杂志特约摄影记者 天宇 第4页 :老教授:国家忘了,我自己没有忘

回溯

对话

老教授:国家忘了,我自己没有忘

北京青年报(以下简称北青报):知道普什图语的人并不多,您是如何接触到这门语言的?

车洪才:1957年,我考上北京外语学院学习英语,大三时,国家有指示,从全国外语类学生中挑选出一批人学习小语种。考虑到小语种叫法有歧义,那时叫非通用语。可以去的国家有十几个,我接受组织安排,前往阿富汗的喀布尔大学文学院学习普什图语。

当时,面对组织分配,没有挑选可言,国家的需要就是个人的志愿。我们受到那一代的教育,具有那一代人的典型特点。

北青报:您是如何接下词典编纂任务的?

车洪才:1975年国务院在广州召开全国辞书工作会议,制定了辞书出版计划。计划中有《普什图语汉语词典》,由商务印书馆承办。当时我在北京广播学院,借调到北京广播电台的普什图语组。任务交给电台,电台交给我们组,几经变化,任务又交给了我。

1978年,我带着编写词典的任务从国际台回到外语系,借调来一位改了行的毕业生作我的助手,以商务印书馆提供的一本从俄语翻译过来的词典为蓝本,进行编簒。

北青报:词典编纂的工作后来怎么停止了?为什么又再度编纂?

车洪才:当时大家都不考虑这个任务了。宋强民后来移民去了美国。我整年编写词典长期没有为系里做工作,1982年外语系要增开国际新闻专业,抽调我外出进行生源调查,论证开办国际新闻专业的可行性。后来,又去了外交部,忙于其他事,词典就被搁置了。我与宋强民后来见了一面,我们俩都没有提这件事。

虽然忙,但我心里也在想,国家忘了,我自己没有忘。直到2000年这个任务慢慢恢复。我被返聘回学院教普什图语。当时没有教材,我们边教书,边编写教材,积累了不少经验。后来技术慢慢成熟,电脑也有了普什图语的软件。

北青报:这期间,您委屈吗?

车洪才:我没有委屈,但经历过伤心的事。卡片曾经被毁坏过一批,我把卡片从办公室带回家,我女儿上大学,回来看到卡片,帮着我收拾。后来一段时间,我都不敢看这些卡片。卡片就那么放着,看一眼心里都难受。那是很多人很多年的心血。

北青报:这36年,你都在做什么事?

车洪才:2000年,我返聘回校教普什图语,和张敏一边教书,一边编写教材,前前后后有四本。2008年至今,除了《普什图语汉语词典》,中间又与别的出版社合作,编纂了三本普什图语字典,其中还有一本军事用语词典。这些词典都是根据《普什图语汉语词典》为母本进行参考。那么多年都干什么了,这些词典就是见证。

延伸阅读:

被遗忘的国家任务:教授36年编《阿富汗语词典》

在打印店打了几份材料之后,车洪才先生小心翼翼地把它们装进包里,来到位于北京王府井大街的商务印书馆。进门之后他也不知道该找谁,直到传达室的人来询问,他才被告知应该去外语辞书编辑室。编辑室里只有一位小姑娘,问他:"您要出什么书?"他说:"出一本词典,《普什图语汉语词典》。""没听说过。"小姑娘摇摇头。"大概有多少字呢?"她又问。"两百多万。"车洪才答道。她惊讶地抬起头,赶忙去找编辑室的主任。

当编辑室主任张文英赶到时,车洪才把打印好的词典编写过程、体例说明的材料交给了她。她越看越吃惊,突然发现这本词典在商务印书馆是立了项的,但她却完全没有印象。最后她跑去资料室查档案,结果在一份1970年代的档案中找到了记录:商务印书馆接全国辞书工作会议的指示,组织编写《普什图语汉语词典》,时间是1978年。

这意味着,到2014年即将出版为止,这部词典编了整整36年……

相关链接:

清华大学教授:中国工科教育把好料子剪成墩布厦大4位老教授获重奖 平均年龄89岁每人奖20万

金秀贤为求高分讨好教授 曾大学重考4次

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

fee76313-aab6-4cbc-9a2e-91eee60d4007.jpg)

0271fc46-6abf-4ea6-9a82-175ecabadb5a.jpg)

791e7564-a999-4229-b7cf-cbdbff060522.jpg)

68663ac2-ae48-4e55-a82d-cd8d3e1fd095.jpg)

a77e0765-6037-48ca-a76e-5c5c97c4f1f2.png)

531ba83a-2cb1-42f5-917a-f71a7a991701.jpg)

b3988504-46b8-46a6-97e6-08c18c860102.jpg)

0c77fc41-a2a0-4af7-afb2-5bb7842efc04.jpg)

1327b220-1d84-4228-94a5-9668b42abd15.jpg)

12923ebd-c0ad-4f18-bc6f-8984d3854e67.jpg)