很多人没听说过《更路簿》。所谓《更路簿》,也叫航海针经,是海南渔民祖祖辈辈的传抄本。据专家考证,《更路簿》大概形成于明末清初,它记载了由海南东部文昌的清澜港和琼海的潭门港航行至东南亚各地,尤其是航行至西沙、南沙群岛,以及西南沙群岛各岛礁之间的航海针位和更数。可以说,在没有精确的航海图标和卫星定位系统的年代,流传于海南渔民手中的《更路簿》,是帆船时期渔民远洋必备的航海“秘笈”和保护神!这些看似简陋的手抄本,流淌的是一代代渔民在长年实践中积累的集体智慧,和他们无畏于大海的勇气和果敢。

本文将为您介绍鲜为人知的《更路簿》,揭密海南渔民在西沙、南沙的闯海人生。

传统木帆船。解放前,渔民去西沙、南沙都是乘二桅或三桅风帆船。二桅船载重二三十吨,三桅船载重三四十吨。(图片选自《文昌县志》)

“千里长沙、万里石塘,上下渺茫,千里一色。”宋《琼管志》中对南海海域有这样的描述,这也是称南海诸岛为“千里长沙、万里石塘”的最早地名。南海旧称“涨海”,这片自古就被认为是暗礁密布、凶险难行的海域,浩淼宽阔,神秘无边,是物产丰富的资源宝库,也是我国古代海上丝绸之路的黄金水道。

神秘《更路簿》

自古以来,生长于南海之滨的海南渔民就活动在这片神奇的海域上,他们一代又一代与大海搏击,在风浪中闯荡,自如穿梭于南海诸岛间。“船从海上行,浪从船下过”,洲、岛、礁、滩是他们的坐标,云、风、雨、浪是他们的伙伴,在没有精确航海图标的年代,渔民们靠什么行驶在茫茫的大海之中?

1977年,有关专家在文昌和琼海调查时,发现了四本海南渔民在南海航行的《更路簿》。这些《更路簿》都是渔民祖祖辈辈的传抄本。它记载了由海南东部文昌的清澜港和琼海的潭门港航行至东南亚各地,尤其是航行至西沙、南沙群岛,以及西南沙群岛各岛礁之间的航海针位和更数(即航向和航程。过去渔民出海要点香,以香枝算更,一般以顺风计,一更10海里)。其中记录了渔民对西沙群岛常用的传统地名33处,南沙群岛常用的传统地名72处。

曾有专家参照《更路簿》指示的航海针位和更数,绘制了一张南中国海航海图,与现代手段测绘的航海图惊人地相似!南中国海三百余万平方公里,仅凭经验和简陋的罗盘,没有数百上千年的积累,是很难产生《更路簿》这样精确的航海图的。据专家考证,《更路簿》大概形成于明末清初。这说明,海南渔民世代在南海西沙、南沙群岛航行和从事渔业生产,与西沙、南沙群岛连成了血脉关系,并构筑了南海的历史。

寻找《更路簿》

来到琼海潭门港,一提起《更路簿》,渔民都对它十分熟悉,但随着卫星定位的使用,它已经渐渐地从往返西沙、南沙的渔船上淡出。

《更路簿》也称航海针经,是帆船时期渔民自编自用的航海“秘本”。在过去的年代里,是每位船长必备的航海图,但随着老船长一个个的离世,《更路簿》已难得一见。

潭门渔民协会会长麦邦奋说:“现在的渔船大都使用了卫星定位,《更路簿》用得越来越少,建新房,搬新家,包括海难,都使得《更路簿》在减少。而个别老渔民手中存留的,也陆续地交到相关部门作为研究收藏。”

经过不断打听,最终在潭门镇文教村老轮机长苏承芬老人的家中,我们找到了《更路簿》。

老人今年72岁,从十几岁起就出海打鱼,往返于潭门与南沙之间,这位同风浪打一辈子交道的老南沙对《更路簿》有着特殊的感情。

说话间,老人拿出一个一米多长的细铁桶,一个小盒子,还有一个塑料包裹,看上去这些东西已经封存很久:细铁桶已经生锈了,塑料包裹上也有一层灰尘。

打开细铁桶,里面装的是三张不同版本的西沙南沙地图,而那个小盒子打开盖子之后是一个罗盘,那个塑料包裹里面便是《更路簿》。

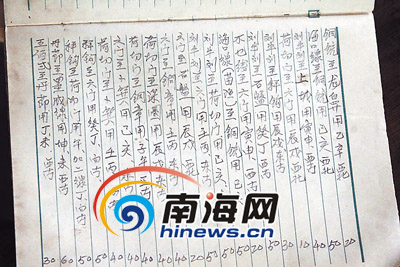

揭开厚厚的塑料布,再打开两层报纸,包裹里是一个泛黄的小本子。翻开小本子,里面有铅笔、圆珠笔记录的痕迹,还有蜡笔画的各种图形标记,“自黄山马去丑未,用壬丙已亥,三更收。对西北。自黄山马去牛厄,用乾巽,三更。对东南。”这些天书般的文字,看得我们如云里雾里。

据有关记载,随着航线贸易的发展,民国以后,到南沙群岛去捕捞海产的海南渔民日益增多。每当立冬或冬至时节,渔民就趁东北信风扬帆南下,直至第二年清明或端阳节前后,再趁西南信风回航。一般是先至南沙,后转移西沙、中沙。(图片选自《文昌县志》)

为什么叫《更路簿》?老人解释说,“更”是航海人习惯使用的长度单位,一更等于10海里,“路”是指航船在茫茫大海上航行的路线,“簿”就是指薄薄的本子。“别看它本子小,这可是以前去南沙最为宝贵的航海图。”老人说。

渔民手中流传的《更路簿》全部都是手抄本,苏承芬的这本是上世纪80年代从一位老船长手中抄下来的。

该簿共分八篇,第四、五、八篇无标题,其中以第一篇《立东海更路》、第二篇《立北海各线更路相对》最为重要。

第一篇开头写到:“自大潭过东海,用乾撰驶到十二更,便半转回乾撰巳亥,约有十五更。”

文中“自大潭过东海”,就是指船从潭门开往西沙,“东海”是潭门人以前对西沙的称谓,这里记录了航向和航程,还记录了西沙群岛的17个地名。

在第二篇中,讲渔船从西沙群岛三塘(即蓬勃礁)白峙仔(即盘石屿)到南沙群岛北面的双峙(即双子礁),以及在南沙群岛各地之间的航向与更数,记录了南沙群岛的地名60个。老人说,现在潭门去南沙的渔民还在走这条航线。

曾经流传较广的《更路簿》如今已难得一见。图为琼海潭门镇老渔民苏承芬手抄的《更路簿》。

《更路簿》的由来

苏承芬老人珍藏的《更路簿》没有留下作者的姓名。像这样的《更路簿》,在我省琼海、文昌也曾流行各种各样的抄本,苏承芬这本是从别人那里抄来的,也曾借给别人抄过。专家们在潭门调查时发现的几种《更路簿》,内容都大同小异。

出生于潭门的作家郑庆杨多年来对《更路簿》有着较深入的研究。他说,《更路簿》详细记录了航行西沙、南沙众多的暗礁、岛屿、沙洲,浅滩、水道之间与开往东南亚各地的针位与更数,可见成稿人十分熟悉南中国海的地理地貌。

这就需要船长级人物有长期的西沙南沙的航海实践和经验积累,如果不是船长,普通的船员不可能掌握其航向和更数。但在帆船时代,海难频发,这位船长还必须幸运地生存下来。

潭门的船长都有记录自己航行轨迹的习惯,无论是否识字,航船经过某一陌生地点,船长都会用自己的方法做下记录。而有些记录是随着本人的存在而存在,尽管潭门渔民的航海经验都记录下来,但这只能成为自己的航海轨迹的记录,每一位船长的航海轨迹记录就是一本《更路簿》的初稿,而这初稿流传下来很不容易。一旦海难发生,那些航海珍贵的经验积累和记录都在突发性的灾难中与生命一起消亡。当某一位经验丰富的老船长幸存下来,他还要有驾驭文字的能力和使命感,只有这样,《更路簿》方能面世。

麦邦奋也认为,在行文的抄本出现以前,各地渔民已经积累了大量的素材,后来有人收集整理成一个比较定型的本子。而本子在抄写的过程中也在不断地进行修改和增删,因此,《更路簿》的作者绝不是一个人,而是海南渔民长期积累的智慧结晶。

《更路簿》中的地名

潭门渔民收藏的《更路簿》记载的南海诸岛地名,全是海南方言称谓,可称为南海诸岛“土”地名,或南海诸岛琼人俗名。

《更路簿》记载的琼人俗名,是经过祖辈渔民长期在南海诸岛一带从事航海和生产活动熟悉这里的一岛一礁,“约定俗成”给南海诸岛定的名称。

苏承芬拿出的南沙地图

虽然民间版本众多,但《更路簿》中对南海诸岛的命名是基本一致的。著名地理学者刘南威在《南海诸岛地名初探》中对《更路簿》的地名给予这样介绍:在有关单位收集的“苏德柳抄本《更路簿》”、“许洪福抄本《更路簿》”、“郁玉清抄藏本《定罗经针位》”、“陈永芹抄本《西南沙更簿》”、“林鸿锦抄本《更路簿》”、“王国昌抄本《顺风得利》”、“麦兴铣存《注明东、北海更簿》”、“李根深收藏《东海、北海更流簿》以及符宏光填绘的《西南沙群岛地理位置图》等九种民间航海针经书中,共载有西沙群岛琼人俗名22处,南沙群岛琼人俗名76处。除少数几个表示群体的地名外,其余都是表示具体的岛、洲、礁、沙、滩等个体的地名。表示群体的,如“东海”(对包括西沙群岛在内海域的俗称)、“北海”(对包括南沙群岛在内海域的俗称)、“石塘”和“下峙”(对永乐群岛的俗称);表示具体的个体地名,如“干豆”(西沙群岛之北礁),“巴注”(永兴岛),“圆峙”(甘泉岛)、“大筐”(华光礁)、“丑未”(诸碧礁)、“五百二线”(皇路礁)、“黄山马”(太平岛)、“铁峙”(中业岛)等。

《更路簿》中的地名,对具体岛、洲、礁、沙、滩间的相对位置,是通过针位(航向)和更数(距离)确定下来的,因而位置比较准确。

形象生动是《更路簿》地名的另一个特点,如把环礁称为“筐”,把南威岛称为“岛仔峙”,把司令礁称为“眼镜铲”,把安达礁称为“银饼”,把仙宾礁称为“鱼鳞”等。

《更路簿》中的地名是渔民在长年的生产中形成的,虽未经官方核定,却能代代相传,沿用至今。目前海南岛渔民所熟悉和所使用的,仍是《更路簿》中的地名。《更路簿》中的地名,有些还被译成外文,成为国际通用名称。如“Subi Reef”,Subi(诸碧礁)是“丑未”的音译,“Sin Cowe”(景宏岛)和“Namyit” (鸿庥岛)就是海南渔民俗称的“秤钩”和“南乙”。

《更路簿》背后的故事

说起南海上的岛名,苏承芬和彭业光两位“老南沙”顿时来了兴头。把南沙的地图摊在地上,苏承芬老人自豪地说,“南沙这片海域,我们渔民是再熟悉不过了,哪里的礁盘适合停船,哪里有暗流,哪里有险滩,甚至哪块礁盘可以睡觉,我们都知道得一清二楚。”

“现在渔民出海,十几个小时就到西沙,再从西沙到南沙也就三十多个小时,两三个月就能回来。我们当时使用的帆船全靠风力,一年才能往返一次。一般每年十二月或一月启航,至第一次西南风起时返回。风向好的时候,从潭门到西沙也得两三天,从西沙到南沙,那时间就更久了。”坐在一旁的老渔民彭业光补充道。

“有一次,我们的船从南沙回西沙,风向不定,又遇到台风,船整整漂了29天才到西沙”,回忆起那次航行,苏承芬依旧平静,“每一位去南沙的渔民,几乎都会遇到这样的事情,在以前这再正常不过了。”

由于当时生产的需要,很多渔民便长期住在岛上,用草席、椰叶或破旧船料、树木等搭起窝棚。过去,渔民在岛上捕海参、海龟和公螺和蠔等海产,晒干贮藏,等着渔船来收取。有些渔民,在岛上一住就是几年甚至十几年。《文昌县志》记载,上世纪三四十年代,文昌东郊上坡村陈鸿柏曾在双子礁住了整整十八年,文昌龙楼保陵大队符鸿辉、符鸿光在南威岛住过十多年。

在驻岛和捕捞的过程中,一些渔民离开家乡,就再也没有回来。在南沙的每个海岛和每块礁石上,都留下海南渔民的足迹和生命。1939年,就有人在北子岛发现两座清代渔民的墓碑。

“我们当时最喜欢住在南沙的太平岛,因为岛上有淡水,还可以种椰树、香蕉、木瓜、地瓜等,我们自己种了葫芦、花生、冬瓜、南瓜和青菜,那里土很肥,一个地瓜可以长18斤重。”苏承芬对太平岛有着深厚的感情。

出海作业,生死难卜。在西沙、南沙各岛,凡有人住的地方一般都有渔民修建的庙。而有庙的地方,自然会有故事和传说,“一百零八个兄弟公”就是一例。据说,这一百零八个兄弟中,有72个孤魂,36个兄弟。72个孤魂是先辈在西沙南沙下海作业过程中先后死去的,36个兄弟是同在船上遭风暴遇难的。

几百年来,在西沙、南沙留下生命的何止这些人。薄薄的一本《更路簿》,是祖祖辈辈的南海渔民在与大海的搏击中,用勇气和生命写成的“大书”。

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

b12b7f32-83bd-4cf0-9efa-aa61dcfa0409.jpg)

7f2d0123-e238-4eee-bcdd-76abe65a522c.jpg)