清代的《琼黎风俗图》 苏晓杰 摄

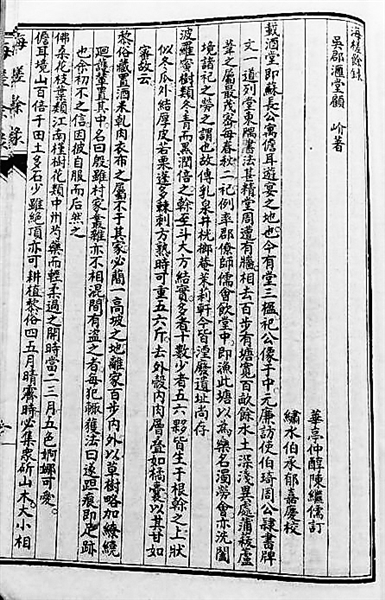

古籍《海槎余录》书影

《海槎余录》是明代儋州同知顾玠的著作,记录了他在琼州为官6年的见闻和经历,形成笔记几百则,可惜原稿后来因故都丢失了。

于是,他根据记忆重新整理出来,刊刻成书,流传至今,虽然只有区区万言,但琼州的山川风物、民俗民风和奇事怪谈,都有记录。今天看来,不但能带给读者阅读兴趣,也承载着一定的史料价值。

顾玠(一作“岕”),生卒年月不详,明代江苏苏州人。嘉靖元年(1522年)任海南儋州同知,至六年(1527年)升任南安府(治所在今江西大余县)通判,离开儋州。顾在儋州任职期间,曾参与明兵备副使胡训平息符南蛇侄子符崇仁、符文龙的叛乱。受胡训的派遣,顾玠曾亲入黎峒安抚叛乱的黎胞,使这次动乱得以和平解决。

但据嘉靖《广东通志·外志》所载,“事宁,玠善事督府,掩为己功。奏闻,玠升二级,得擢南安府通判”,似乎顾玠其人善于钻营讨好上级,有冒功之嫌。不过,《万历儋州志》称他“敏达有为,革弊弭奸”,评价还是不错的,不算负面。

《海槎余录》一书是顾玠的著作,按其序言所称,海南岛孤悬海外,地方险远,环境恶劣,有鲸波之险,瘴疠之毒,除非听从王命要到这里为官,一般人不愿涉险到此地。所以他在此为官几年,将宦游当成难忘的涉险经历,凡耳之所闻,目之所见,都成为异域风采,一一录成笔记几百则。可惜的是,在后来的迁徙辗转过程中,都丢失了。

今世看到的书中所记录的,都是他根据记忆所及,重新整理出来的。为弥补夸说无根的缺陷,才决定刊刻成书以广流传。现在流传下来的虽只有区区万言左右,但“山川要害,土俗民风,下至鸟兽虫鱼,奇怪之物”,都有记录,颇有可观之处。特别是已经消沉于历史迷雾中的明代海南风物,足可让今人耳目一新,思绪绵绵。限于篇幅,以下特摘录其中数则,加以解说,以飨读者。

东坡书院:

游宴之地而非讲学之所

“载酒堂,即苏长公寓儋耳游宴之地也,今有堂三楹,祀公像于中。元廉访使伯琦周公隶书碑文一道列堂东隅,书法甚精。堂周遭有墙,相去百步有塘,宽百亩余,土水深浅异处,蒲菰芦苇之属最茂密。每春秋二祀,例率郡僚师儒会饮堂中,即渔此塘以为乐,名浊劳会,亦洗阖境诸祀之劳之谓也。故传乳泉井、桄榔庵、茉莉轩,今皆湮废,遗址尚存。”

这则笔记表明,在明代,人们仍将东坡书院看作是东坡的游宴之所,而不是他收徒讲学的地方。以他当时的“罪臣”身份及他个人的精力与工作、生活情况而言,不会有招收学生,开课讲学的做法。他与姜唐佐、黎子云、符林、王宵等人的关系为师友,相互之间为问学而非讲学。

明代,书院门前的东坡塘,仍有百多亩的水面,解放后,已经不足百亩,且原来由政府出资购置的、供维持书院管理维修费用的田产都已经落入私人手中,成了私产。而乳泉井、茉莉轩二处遗迹,今已不见。

黎俗:

高坡藏酒和无技术采香

“黎俗藏置酒、米、干肉、布衣之属不于其家,必拣一高坡之地离家百步内外,以草树略加缭绕回护,辇置其中,名曰殷,虽村家丛杂,亦不相混。间有盗之者,每犯辄获法,曰遂‘旦痕’,即足迹也。余初不之信,因彼自服而后然之。”

这则笔记是说:有一种黎族风俗,自家的酒、米、肉干、衣服布被等不存放在家里,却找一个离家百步以内的高坡存放。周围以树木杂草略加回护,用车拉去放置其中。这举动名曰“殷”。虽然村子里住家混杂,但各家放置的东西不会混乱。期间,也偶发生偷盗的,但每次发生都会被侦破伏法。侦破的办法就是察看偷盗者的足迹。

“花梨木、鸡翅木、土苏木皆产于黎山中,取之必由黎人,外人不识路径,不能寻取,黎众亦不相容耳。又产各种香,黎人不解取,必外人机警而在内行商久惯者解取之。尝询其法于此辈,曰当七八月晴霁,遍山寻视,见大小木千百皆凋悴,其中必有香凝结。乘更月扬辉探视之,则香透林而起,用草系记取之。大率林木凋悴,以香气触之故耳。其香美恶种数甚多,一由原木质理粗细,非香自为之种别也。”

这则记载里的“鸡翅木、土苏木”,现在海南岛上已基本绝迹,极为罕见。而所指的“各种香”,是为沉香。关于沉香的成因与叫法,说法不一。这里据明代李时珍《本草纲目》,沉香分为沉香、栈香、黄熟香三品。入水即沉,为“沉香”;入水半沉,且香品带有木质,为“栈香”;香木经砍伐或自腐而成为“黄熟香”。这则记载中,采香者多为内行人,“黎人不解取”。采香当于七八月间,天气晴好,月光皎洁时入山探视,闻取香气而结草为记,天明后采掘。这种说法与此前三四百年,北宋苏东坡谪琼居儋时的记载似有不同。其时,当地黎人“以贸香为业”,为何不懂采香?唯一可能的解释是,当时沉香很多,随处可采,无须技巧,而后世已成罕见之物,非内行人无法辨识。

记录今已几乎绝迹的物种

“蚺蛇产于山中,其皮中州市为缦乐器之用,其胆为外科治疮痏之珍药,然亦肝内小者为佳。此地兼产山马,其状如鹿,特大而能作声,尾更板阔,与鹿稍异。蚺蛇尝捕吞之,从后脚而入,虽角实大二倍于鹿,毒气呵及,即时解脱。初吞时,亦不能转动,略向水次伸舒,消尽无余矣。途人卒然相值,虽持木棍亦将无施。解事者执指大蛇皮木在手,一挥即止,可见物贵得其制,不在操利器也。”

这则笔记是说:蚺蛇生长在山中。它的皮可剥下来,大陆的人们常买下制作乐器。它的胆是治疗疮伤的珍贵药材。但也只有藏在肝内的小胆才是治疮最好的(据说蚺蛇身上有两颗胆,一大一小)。海南也生长一种“山马”,形状像鹿,但个头比鹿大,还能发出吼声。它的尾巴更为宽大,与鹿稍为不同。蚺蛇能捕捉山马并把它吞食,从头吞到脚。虽然山马的角比鹿角大二倍,蚺蛇以毒气吹及,角即脱掉。蚺蛇初吞下山马时,蛇身不能转动,须慢慢向水边爬去,在水中舒展开来,才能完全消化掉腹中的山马。过路的人有时也碰到蚺蛇,但手中拿着棍棒也奈何不了它。内行熟悉事理的人,拿着指头大的蛇皮木在手,向蛇一挥舞就可以制服它。

“海槎秋晚巡行昌化属邑,俄海洋烟水腾沸,竞往观之,有二大鱼游戏水面,各头下尾上,决起烟波中,约长数丈余,离而复合者数四,每一跳跃,声震里许。余怪而询于土人,曰:‘此番车鱼也,间岁一至。此亦交感生育之意耳。’今中州药肆悬大鱼骨如杵臼者,乃其脊骨也。”

翻车鱼,属大型海洋性鱼类,常栖息于热带、亚热带海洋中,故我省海岸可以见到,然而现在也基本绝迹。此物长可达三四米,重可达一两吨,可谓庞然大物。故作者称“决起烟波中,约长数丈余,离而复合者数四,每一跳跃,声震里许”,这应是翻车交配时的现象。

顾玠包庇文昌地方罪行?

“文昌海面当五月有失风飘至船只,不知何国人,内载有金丝鹦鹉、墨女、金条等件,地方分金坑女,止将鹦鹉送县申呈。镇、巡衙门公文驳行镇守府仍差人督责,原地方畏避,相率欲飘海,主其事者莫之为谋。余适抵郡,群咸来问计,余随请原文读之,将飘来船作覆来船改申,一塞而止,众咸称快。”

这里记载的是,五月间,有经过文昌海面的外籍商船,船上载有金丝鹦鹉、黑人女子、金条等物。地方上的人们(到底是什么样的人,没有写明)竟然将金条私分了,将女子活埋,只取鹦鹉作为凭据上报官府。上级官府知其中有弊,行文督责。“地方”上作案的人惊恐躲避,想海上逃遁。负责办理此事的官僚不知如何处理。此书的作者顾玠却想出“妙计”,将上报的公文由外籍船只遇风遭劫改为此外籍船只遇风覆没。结果事情终于敷衍过去了!

这实际上是一宗十分恶毒的犯罪行为!顾玠的做法极不可取,简直有包庇犯罪之嫌!但这种劫掠外籍商船的罪行并非始于明代,早在唐代就有这种记录。那时在今三亚等海面,常有地方上的恶棍土豪靠劫掠过往商船致富。顾玠《海槎余录》中记载的不过其中之一罢了。

相关链接:

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

091bf182-a646-4a3a-8c60-5fc716c59a31.jpg)

de9c1f3d-224c-4635-a08c-7a5e08b1fcd4.jpg)