知青联谊会议合影。

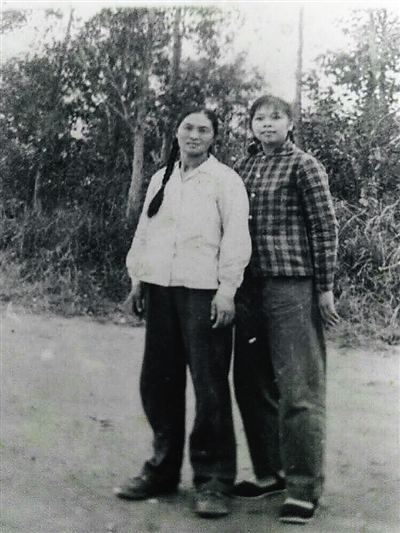

40多年前的农场留影。

知青们在看老照片。

46年后再聚首。

文记者 郭畅

2016年10月15日,原广州军区生产建设兵团六师十九团的300多名老知青,从广州、汕头、潮州、深圳、湛江等地聚集在琼中黎族苗族自治县新伟农场。四十六载再相聚,回眸知青过往岁月。

“你是?”“我是当年一连的‘铁娘子’郑婵娇啊!”

“你是三连的‘劳模’蔡乙香吧,现在腰还直不起来吗?是当年割胶落下的老毛病吧!”

2016年10月15日,原广州军区生产建设兵团六师十九团的老知青,从广州、汕头、潮州、深圳、湛江等地聚集在琼中黎族苗族自治县新伟农场,举办战友联谊会。

受冷空气影响,琼中持续暴雨,沿海榆中线行驶,山雾缭绕,道路施工,提前到达“老知青饭店”的联谊会筹备组成员们,却热度不减,聊上几句便相拥在一起。

1970月7月1日,海南省国营新伟农场作为海南垦区地势最高的农场正式创建,广州军区生产建设兵团六师十九团的战友在这里开荒种胶,建设茶园。

46载春夏交织,秋冬流转,300多位老知青从2015年6月伊始,历时一年零四个月,经过多方努力,积极策划此次联谊会,怀着感恩农垦前辈、兵团战友的初衷,希望倾诉埋藏心头久别后的情愫,纪念那如歌的岁月和火红的青春。他们的愿望终于实现。

“克服一切困难,也要参加”

1967年1月,海南农垦在琼中筹建以经营橡胶为主的“国营新伟农场”,由于海南在建省前农场隶属于广东农垦总局通什农垦分局,所以1969年广州军区生产建设兵团成立后,就于1970年4月派8人进点筹备,并陆续从广东各地抽调三批战士进驻新伟农场。1970年7月1日,他们正式成立定编为广州军区生产建设兵团第六师第十九团。

为了促成此次阔别46年的联谊会,已年过花甲的老知青们一起建立了名为“罗眉桥泮古园行”“五指山下”“五指山连”的三大微信群,第一批知青几号到海南,选择什么交通方式到新伟农场,微信群里都有及时的更新,筹备组的重要通知也会发布在此。

“我们都是60多岁的人,像这样的大范围的聚会可能只有这样一次了,克服一切困难,也要参加。”老知青黄其清说。

“带我们去农场的橡胶林、茶园看看,不知现在成什么模样,我们得和当年亲手种下的橡胶合个影。”朱楚坚夫妇对留守的农场老书记说。能对这片热土有这样的感情,是因为当年把青春献给了这里。知青之间一直流传着两句诗:“行行橡胶,留下知青足迹;翠绿茶园,溢出知青汗水。”如今回来,看当年开荒种下的橡胶,往事也涌上心头。

晚上,老知青们在琼中云湖度假山庄举行联谊会议和文娱活动,新伟农场退休干部文从瑞讲道:“对于海南农垦来说,正是你们这些‘知青’的到来,为农垦的建设注入了新鲜血液,也带来了城市的文明与青春的活力。”

追忆热血青年援垦岁月

看到有记者到访,老知青蔡乙香尤为激动。不到一米五的个头,背驼得厉害,就是这样一个瘦弱的老人,当年可是新伟农场三连队年年获奖的“劳模”“先进分子”。

“记得以前上山挖橡胶洞,要穿过一条河,没有船,每次过河的时候都要把裤子脱掉,穿着雨衣游过去,再找小树林把裤子穿好,有一次,水流急,手中的裤子被冲走了,后面的男战友一个劲地喊‘你的东西冲走了,那是什么,要不要我帮你捡回来’,我却因为害羞不敢吱声。”蔡乙香回忆起这件事,感叹到,大家那时都是十几岁的孩子,虽然很艰苦,但是很快乐。

“劳模”,就是思想先进,起到表率作用。“别看她个头小,别人挖十个橡胶洞,她一定要挖十五个,总比别人多。”和蔡乙香在同一连队的老知青回忆说。那时候,当了劳模,农场并不是发奖金、给粮食,而是奖励一把锄头,因为锄头一周就会用坏一把,发了新锄头,知青们挖起橡胶洞来更得力。

蔡乙香是为数不多的“留守知青”,退休后才随女儿去了广州,虽然近几年身体不好,但得知联谊会要举办,她还是坐了一天的汽车赶过来。“还是很想念大家,只要我还能走得动,就一定要来。”说这话的时候,蔡乙香眼眶湿润了。

时至今日,近50年过去了,老知青们各自谈起自己在新伟农场工作奋斗的日子,依旧记忆犹新。

1970年下半年,由于建团初期交通不便,多数连队得靠自己上山伐木料,割茅草,盖茅房。“刚来时,我们住在牛棚里,吃的是酱油兑水加盐巴,但是大家情绪很高昂,坚定信念,开垦荒地。”老知青黄其清说。

背井离乡也是当时很多知青们不得不面对的一种境遇。“一下车,我的眼泪就掉了下来,没有路,一人多高的茅草硬踏过去,住的茅草房也经常漏雨,”郑婵娇回忆道,1971年,她跟随在海南部队工作的父亲到新伟农场,第二天就遇上种胶大会战,她们4点钟起床,到山上挖橡胶洞,任务没有完成不能下山。后来又被调到基建队干活的她,拉沙和水泥、担泥浆、搬砖,样样都会。“没有那时的历练,也没有今天的我。”郑婵娇说。

在那个特殊的年代里,有成千上万个像蔡乙香、郑婵娇这样的青年,以知青的名义走到了一起。新伟农场地处偏远山区,交通不便,蚊虫肆虐,缺衣少食,知青需要自身投入生产缓解一切难题。橡胶树需要凌晨开始割胶,往往是天不亮,知青们就要起床前往橡胶林,“那时候,我们没有怨言,在山上一住就是一个月。”老知青江为锦说。

“小雨大干,大雨拼命干”“白天治坡,晚上治窝”。如今,几个老知青围坐在一起,对当年的动员口号还是记忆犹新。新伟农场经营方针以胶茶为主,对于采茶,也是一样辛苦,知青们天不亮就起床,每人肩上背着小箩筐到茶园采茶,天黑才回来。据原新伟农场茶厂厂长谢惠平回忆,鼎盛时期,新伟农场有8000多亩茶园,都是知青们挥洒汗水的结晶。

留守知青的情怀与期盼

上世纪80年代,海南各农场的知青大规模返城返乡,有离开的人,就有留下的人。“那时候,我送他们上车,追着汽车跑了好远,像送离别的战友。”新伟农场留守知青陈燕钊说。

“我对这里有感情,看到自己种下的橡胶树都成年了,这里就是我的第二故乡。”陈燕钊说。

沿海榆中线行驶,离新伟农场不远的路边,有一家“老知青饭店”,这是陈燕钊退休后开办的。一进门,就看到一面“海南农垦(兵团)知青图片精品展”的文化墙,这大大小小几十张照片中,是知青们在开荒时期工作生活的全记录。“这张是开荒大会战时知青劳动的场景,这张是大家在茅草屋前唱歌,这张是大家围坐在一起吃大锅饭。”每张照片都诉说了一个故事。

如今,陈燕钊和他的老知青饭店,成了留守在新伟农场的知青们的联络点和根据地,和陈燕钊一起留下的老知青共有70多人。“我们像一家人一样,每年6月都有一次聚会,这里就是他们的家。”陈燕钊说。

“希望大家可以常回家看看。”陈燕钊说。

本版图片由六师19团知青联谊会提供。

相关链接:

89岁老人走上高速寻找多年前在自家下乡女知青电影《爱如此醉人》开机 戏霸曲博谱知青恋曲

首部“后知青时代”电影将映 拍摄时遭遇翻车事故

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

4855fa7f-3d38-416e-9478-161542ccfa0d.jpg)

48748ad3-198e-4f5b-a8fe-cced46b04960.jpg)