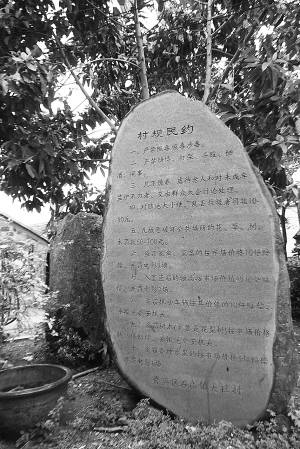

海口美社村“乡规民约”刻于村中石碑之上。

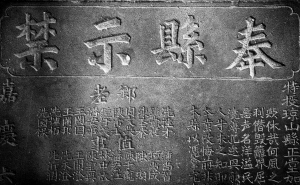

海口市丁村约亭内的古时官府示禁碑。

海南现存的一定数量的官府禁碑和乡规民约碑刻,大都是清代以后的,它们或立于田头路边,或倒在荒野废墟,或被收在博物馆内,命运各异,尽显沧桑,默默地记录了海南岛一些散落的文化痕迹,多少能让后人在其字里行间追忆那些日渐远去的故事。禁约采取勒石立碑的方式谕示,长期广而告之,使老百姓知法守法,有利于提高民众守法的自觉性;“村规民约”,则是以规范约束村民的日常行为。

根据不完全统计,目前海南发现的禁约碑刻约20块,分布在各市县,碑上文字除少数因风雨侵蚀变得模糊外,多数清晰可辨,其基本意思尚可理解。这些碑刻一般分“官府禁碑”和“乡规民约”两种。

“官府禁碑”是由官府下令勒石发布的,属官方制定的文件,因此具有强制性法律效力;“乡规民约”一般有“奉官(道、府、县)示禁(谕)”、“奉官给示”等名称,从这些名称可以看出,它们虽属民间行为,但必须由官府批准方可立碑,因此可以说是官方意志的延续,是与官府保持一致的,也可以说是为官府服务的。

海南历史文化专家王俞春认为:首先,古代禁约对维护当时地方的社会治安,保护民众的生命财产安全和生产生活的正常进行,起到一定的积极作用;其次,禁约条文是根据当地生产生活的实际情况,由民众和民众代表呈报官府后批立的,反映了老百姓的要求和意愿,具有较强的针对性;再次,禁约采取勒石立碑的方式谕示,长期广而告之,使老百姓知法守法,有利于提高民众守法的自觉性;此外,禁约对研究海南古代的历史人文、生产生活、社会治安、民风民情和风俗习惯等,都有一定的参考价值。

“奉县示禁”碑 规范社会行为

在府城南面一公里处的丁村,有一座已坍塌20多年,但框架还在的“约亭”。该亭前廊左边的墙角,有两块并排竖立的完整古碑,一块是立于清嘉庆六年(1801年)的“奉县示禁”,另一块是光绪十一年(1885年)仲秋所立的“重修约亭碑”。

“奉县示禁”一碑刻录的是琼山知县郑为,根据丁村冼性才等村民的呈请,勒碑严禁烂匪、游手棍徒扰害地方,掳掠田园,占毁篱界,纵畜残害田业等行为;警告邻近乡村有上述行为之徒,必须遵守禁碑条例,若被丁村人指名投诉,县里将“以凭拿究,决不稍微宽贷”;碑的左边落款有丁村冼、陈、钟、周、潘、王、张、吴、黎等各姓224名父老的姓名。由此可见,清末的丁村一带可能有点“乱”,激起了该村父老的公愤,才会申请官府立碑保护。

而时隔“奉县示禁”80余年后所立的“重修约亭碑”,从根本上说明了重修约亭的原因:“……在使一方之善良,有所观感以为善,而少年子弟之不轨者,必有所触目,有约束而不致于为非……”

在府城潭社村前的路旁,也树有一块立于清代咸丰五年(1855年)的“奉县示禁”碑刻,该碑由当时的琼山知县李维崇批立,内容有禁止私售鸦片、禁止窃采莲子盗挖莲藕、禁止在潭中捕鱼捞草、禁止白天在井边裸浴等11个规条,从中可以推断,当时潭社村一带应该存在私售鸦片和小偷小摸等不良现象,否则就不会立碑为禁了。

据潭社村一些年老的村民回忆,他们村民风朴实,历史上申请立碑的目的是为了制止附近一些村落不良分子的骚扰,如经常有人勾结村里的个别年青人,到村里吸食鸦片,盗窃耕牛,偷取莲藕等,影响到大家伙的正常生活,也败坏村子的名声,不利于年轻一代的嫁娶。

类似的还有文昌龙楼镇山海村委会14个村庄联名请立的“奉谕示禁”碑,该碑立于清咸丰七年(1857年),内容涉及家庭财产、六畜、农作物和林木的保护,对盗窃者的处罚和对揭发者的奖赏都有明确的规定,有根有据,奖罚分明。

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

751f1c8e-1e68-4c75-9a45-7ccad6d59b29.jpg)

c18af3ab-1257-4963-8c80-e5797bd98374.jpg)