文昌孔庙里的孔子行教像 李幸璜 摄

成立了文昌市孔子学会、在文昌孔庙文化园里设立6个展馆、创办一份内部刊物、每年举办重阳节千叟宴、开展一系列弘扬国学的文化活动……这是文昌一群老人在3年里的所作所为。

如果这还不够引人注目,我们来看看这些老人的年龄:91岁、79岁、78岁、78岁、73岁、68岁、67岁……这是一群平均年龄达73岁的老先生。

“我们在干一件大事,要经历好几代人才能看到效果。”这群老人散着花白的发,抿着松落的齿,眯着浑浊的眼,却说着这样豪气的话。深挖文昌历史,弘扬儒家文化,在传统里寻找根本,再现古邑紫贝德治教化、里仁为美的辉煌,这就是几位老人想要办的“大事”。

文昌孔庙里老人碰头商讨学会事宜的场所 李幸璜 摄

道德传家: 儒家文化是文昌文脉

同其他老人一样,林尤潮说起后辈们总是痛心疾首。

“今年文昌的学生高考成绩是不错,还是没有以前辉煌。麻烦了,麻烦了。”老爸茶店里,林尤潮呷一口茶,摇着花白头发的脑袋说。

同其他老人一样,林尤潮喜欢“话说当年”。

“明清两代‘一里三进士、七里八举人’那段佳话不必多说,文昌出了国共两党205位将军将星荟萃,从文昌走出去的宋氏家族纵横半个世纪,上世纪50年代初还有‘无文昌人不成机关’的说法哪!”说到兴起时,林尤潮精神焕发、红光满面。

也许同其他老人不一样,林尤潮总是不服老。在茶店里喝着茶,他心里惦记的却是自己能做些什么,而不仅仅是纸上谈兵。

林尤潮,63岁,退休前是文昌市委副书记,退休后是文昌市孔子学会会长。他和一帮同样退休了的老朋友、老同事们一起推动文昌市传承国学,弘扬儒家文化。

每周来到文昌孔庙里碰头商讨学会事宜,这是文昌孔子学会主要创始人员3年来的习惯。“这是我交情30多年的老朋友,这是之前共事的同事,这位故交是我叔父辈的了……”团团围坐后,林尤潮挨个介绍着学会同事们。粗略估计一下,这十来位老人平均年龄达73岁。但看他们或扛单反相机,或把玩苹果手机,或戴一顶鸭舌帽,或手持折扇轻摇……个个精神矍铄,全无老态。

2012年,这群老人因为一次讨论而聚在一起,成立了文昌孔子学会。“那是一次给文昌文化定位的讨论,有人说是南洋文化、闽南文化、华侨文化……我们觉得儒家文化是文昌的文脉。”林尤潮介绍,据史料记载,1042年,文昌在旧县治所在地安知乡何恭都潭布村(现文昌东路镇下路桥南)的县衙旁建起了海南地区第一座孔庙和文邑学宫,这里不仅成了文昌县供奉孔子的“圣地”,也成了文昌第一所官办的县学。

“孔庙是文昌传统文化的据点,儒家文化是文昌道德传家的源头。文昌要再现辉煌,就应该保住这个源头。”老先生们正因为这一夙愿,才自发地走到一起,在短短3年里把文昌孔子学会办得风生水起。

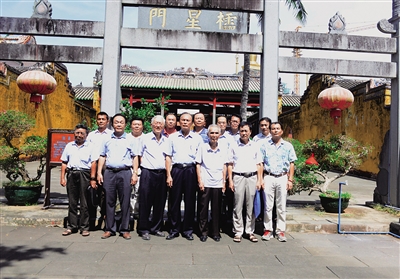

文昌市孔子学会部分会员在孔庙合影 符儒旭 摄

皓首穷经:

编写材料开设6个展馆

踏进藏身在文昌古城区的孔庙,驻留的岁月痕迹和历史韵味扑面而来。经过多次修缮建设,文昌孔庙文化园区内孔庙、文昌宫和蔚文书院等古建筑群焕然一新,园区内还增设了6个展览馆,即将对外开放。

“元代陈仲达平定安南,被元世祖忽必烈赐以‘免死铁券丹书’的汉族第一人……明代贡生吴挺振以一己之力,历时25年造4座石桥,造福乡民……清代邢定三募捐兴建文昌通往琼山的迈敏石桥及通往海口的琼东大桥……”走在孔子圣迹馆、科举制度馆、武职将军馆、民贤政要馆、千年教育馆、文昌历史馆这6个展览馆里,文昌上千年的历史人文在游客前徐徐展开。

“这6个展馆的文字材料约50万字,都是由我们这些老家伙们花3年的时间整理出来的。”手指展馆里陈设的一行行文字说明材料,老人们感慨万千。历时3年,阅文无数,他们所参考的仅史志材料就有《琼州府志》《康熙文昌县志》《咸丰文昌县志》《民国文昌县志》《文昌县志》等总计250万字左右的文字材料,另外还要补充以文昌大姓族谱、各氏族宗祠记载等资料各类繁杂的材料。皓首穷经,说的就是这群老人吧。

“先是拟好纲要,确定范围,每人分工收集,天天捧着史书材料做笔记,最后集中讨论。一干就是3年。”陈如德告诉记者,啃史书的过程最不好受,但材料拟写后非常有成就感。

“读书写书一直是我的爱好,现在也保持每天写1000字的材料。”叶风老人大着嗓门笑眯眯地告诉记者。他是这群老人中年纪最长者,所做的工作尤为突出,在91岁高龄以一己之力整理出了10万字左右的材料。老人退休前是琼台师范高等专科学校中文教授,现在听力不好,但视力绝佳,身子骨硬朗。“鬓发全非昔日郎,痴情恰似少年狂。权将短笔当长剑,抖擞临风舞一场。”老人还特意吟诗一首,告诉记者,这份工作非常有意义。

“文史工作不容易,差之毫厘,谬以千里,要多方求证才能确定,并且还要注意不带入主观色彩。”符绩锡则郑重其事地总结这3年工作的心得体会。

文昌市孔子协会会长林尤潮老人收集了大量有关文昌孔子文化的资料 李幸璜 摄

老当益壮:

传统动起来才能传下去

每年的农历九月初九,对于文昌人来说,都是一个热闹的日子,老人们倍享天伦之乐。自2012年开始,文昌孔子学会让文昌市的老人们对重阳节这一天有了新的期待,那就是一场由文昌孔子学会联合各部门举办的、邀请千余老人一起参加的“千叟宴”。

全家福、文昌鸡、红烧羊、白灼虾、长寿面,菜式不过是文昌农家常见的品种,但专程请来的厨师却不担心众口难调。一口铁质大锅,在熊熊炉火上烧得滚烫,这是老人们最熟悉的农村味道,口味或有轻重、滋味或有咸淡,但老人们在餐桌上聊起的话题,将各式菜肴中和成了大家最想要的味道。一句轻松的玩笑是甜、一丝生活中的清苦是咸、下棋时的“争吵”是苦、耕种时的劳累是酸,一道道菜、一句句话,化成人生五味,端上偌大圆桌,在老人们的乡音中下肚,揉和心中六、七十年的人生经历,化作爽朗的笑声,为重阳佳节庆祝。

“把传统文化和现代文化融合进来,通过举办各类活动,让传统文化动起来才能传下去。”林尤潮介绍,文昌市孔子学会定期开展伦理道德讲座35场,每年评选表彰了20位“道德楷模”,编辑出版学会会刊《紫贝年华》,与有关部门联合举办千叟宴,成立学会国学少儿班,多次举办了中小学生、幼儿国学经典朗诵大赛,举行祭孔大典,通过这些活动进一步传播儒学,弘扬传统美德。

“在校园开展幼儿诵读三字经、小学生国学经典征文比赛,中学生演讲诵读儒家经典比赛等,让孩子们从小就受到熏陶。”文昌孔子学会副会长薛英炳是文昌市教育局原局长,退休后的他也发挥人脉资源,让孔子学会举办的活动走进校园、定期举办,取得了良好效果。

“‘夫子之道,忠恕而已’,简单地说‘忠’就是要做好自己,‘恕’就是要想到别人,要正确处理自己与他人,与集体与国家的关系。”近日的一期伦理道德讲座上,文昌孔子学会副会长云凰在讲台上侃侃而谈,听众们在台下全神贯注。云凰退休前曾是文昌市政协副主席、文昌中学高级教师,在定期举办的伦理道德讲座上,云凰结合自己从教几十年的育人经验和社会上的事例,给听众们讲述了家庭与家长、分数与做人、“鸟养”与“己养”、距离与独立、严格与爱护、熏陶与感染等内容,让与会者懂得了先成人、后成材的育人理念和如何搞好家庭教育、让孩子健康快乐成长等。

“文化是有生命力的。我们举办国学讲座,就是借用古人的智慧,讲现在的事情,发挥文化的教化功能。”云凰解释,传统文化与现代文化相融通,才能共同服务于时代。

相关链接:

文昌孔庙准备就绪 将向侨胞展示历史古城底蕴“国保”海南文昌孔庙将展新姿

山村小孔庙 火山石建成,200余年不倒

300余名大学生曲阜孔庙寻根游学拜师孔子[组图]

郑钢委员建议:设国家重点孔庙名录 应一律免费开放

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

eea44842-ebd3-4af1-bb4d-41d9e093ac22.jpg)

14a6ff6a-28f0-4ac9-8c38-7a80dbd0117e.jpg)